La Dea prima di Dio

22/05/2011, 10:57

Penso che molti conoscano già le teorie riguardo l’esistenza di un culto preistorico di una Grande Dea Madre che avrebbe dominato incontrastato l’area del Mediterraneo, dell’Europa e del Medio Oriente fino all’Indo, prima dell’inizio delle civiltà storiche, fin dalla lontana epoca dei primi Cro-Magnon giunti in Europa Occidentale circa 35.000 anni fa.

Tale culto sarebbe stato alla base di società preistoriche, fino al neolitico, fondate su modelli di tipo matriarcale, e sarebbe proseguito anche all’interno delle società patriarcali successive, sotto forma dei vari culti delle Dee Madri come per esempio Iside, Ishtar, Astarte, Afrodite, Demetra, Diana, Kalì e via dicendo.

Si tratta di teorie, che ancora devono essere dimostrate e che trovano non pochi detrattori.

Quando si parla di culture preistoriche, cioè anteriori all’esistenza di documenti scritti, esistono solo due fonti che ci possono dire qualcosa: i reperti archeologici, le tradizioni orali e i costumi popolari più antichi.

Ed è indubitabile che, anche se non dimostrano chiaramente tale tesi, tutte queste fonti in Europa e oltre mostrano chiari indizi sulla natura di questo antichissimo culto.

E oltre a questo, io personalmente porto un’altra argomentazione, che potremmo chiamare antropologica e filosofica.

Qual è la prima persona che ogni essere umano conosce nella sua vita? La madre, ovviamente. Con chi ha il primo rapporto, ancora prima di nascere? Con la madre, ovviamente. Qual è il primo rapporto umano in assoluto? Il rapporto fra madre e figlio, ovviamente.

Quindi, quando l’uomo guarda al divino, cioè all’Origine e al senso di tutte le cose, qual è la prima immagine a cui il divino stesso viene associato, istintivamente e quasi invincibilmente? Quella della madre, ovviamente.

Da un punto di vista astratto, si dice normalmente che Dio è senza sesso, senza forma e senza immagine. Praticamente uguale al vuoto assoluto. Almeno, questo è il risultato che ci porta una concezione puramente illuministica, intellettuale di Dio. Qualcosa di lontano ed astratto che alla fine serve solo come sfondo a un mondo che ha bisogno di essere concepito come ordinato razionalmente.

Ma di fatto, l’uomo della strada, non avendo bisogno di un Dio astratto, ha sempre seguito divinità dotate di precise immagini, anche se variabili e spesso contraddittorie. E di fatto, dobbiamo ammettere che l’umanità si è sempre sentita più vicina alle immagini della Dea Madre, piuttosto che a quelle del Dio Padre, che ha finito nella maggior parte dei casi per apparire lontano e distaccato dal mondo.

È quindi facile immaginare, anche se non è di per sé una prova, che le prime manifestazioni religiose dell’umanità siano state votate al culto di una Dea Madre, e che tale figura sia ancora attuale e diffusa, come di fatto è.

Per cominciare il nostro excursus fra le religioni antiche e moderne, cominciamo dalla prima fonte della classicità antica: l’antica Grecia.

Esisteva in Grecia un mito più arcaico degli altri più noti miti degli Dei dell’Olimpo, riferito da Esiodo nella sua raccolta di miti ellenici: “Le Opere e i Giorni”.

Tale mito proveniva dagli antichi Pelasgi, le antiche popolazioni pre-elleniche e pre-indoeuropee che vivevano in Grecia prima dell’arrivo delle orde indoeuropee nel 2000 a. C., popolazioni presumibilmente imparentate con altre popolazioni pre-indoeuropee come i Berberi del Nord Africa, o i Baschi dei Pirenei o gli Etruschi italici, e perciò provenienti da un’antica preistoria che conosciamo solo tramite i reperti archeologici, forse legata alle antiche popolazioni Cro-Magnon europee.

Secondo tale mito, in origine esisteva solo l’Abisso di acque fredde e buie, come in tanti altri miti cosmogonici, e in esso viveva una divinità originaria: Eurinome, cioè “Colei che vaga per ampi spazi”.

Poiché tutto era freddo e buio, Eurinome si mette a danzare per scacciare il freddo, e il vento del Nord la vede e la concupisce. Eurinome afferra il vento e lo trasforma in un serpente, Ofione, che si avvolge attorno a lei e la mette incinta.

Eurinome partorisce un uovo cosmogonico, poi riprende a danzare mentre Ofione, con le spire avvolte attorno al guscio, lo cova in attesa della sua schiusa.

Quando il guscio si rompe, le due metà del guscio si separano e la metà del superiore diventa il cielo, mentre la metà inferiore diventa la terra.

Eurinome ed Ofione diventano i Signori dell’Universo, ma Ofione pretende di essere l’unico padrone e di avere tutto il merito della Creazione, e perciò Eurinome lo getta giù dal cielo e lo relega nel mondo sotterraneo, dove rimarrà per sempre. Eurinome quindi organizza il dominio dell’universo per conto suo, e affida i sette cieli a sette Titani e sette Titanesse, mentre il primo uomo viene creato nella terra di Arcadia.

I Titani difatti erano presumibilmente le divinità dei Pelasgi che, una volta sconfitti e invasi dai primi Greci, videro le loro divinità venire relegate in secondo piano ed esiliate negli Inferi, sostituite da Zeus e le altre divinità classiche, che però conservavano tratti dell’antica religione.

Si noti che nel mito pelasgico la divinità principale è una Dea e non un Dio, Madre dell’Universo, che precipita giù dal cielo il Grande Serpente Ofione, esattamente come il Dio ebraico-cristiano scaraventa giù dal cielo sulla Terra e negli Inferi l’angelo ribelle Lucifero, che viene chiamato anche il Serpente Antico. Proprio come se a un certo punto la Dea Madre fosse stata sostituita da un Dio Padre, che originariamente era lo stesso Ofione, dato che nel mito lui era il Padre dell’Universo, e inoltre il serpente per gli antichi era un simbolo fallico e fluviale, simbolo di fecondità maschile.

Ma il Dio Padre delle religioni bibliche non è un Dio della fecondità, bensì un Dio astratto, la cui paternità è solo una relazione astratta. Il Dio Padre biblico è padre nello stesso senso in cui può esserlo un padre adottivo, o un artista nei confronti della sua opera. Nel Dio Padre del Cristianesimo la maternità è scomparsa, in quanto troppo “carnale”, e la paternità, tolto ogni riferimento sessuale, è ridotta a pura astrazione.

Ma in Grecia il culto della Dea Madre non scomparve. Certo, ora era Zeus il Re degli Dei, ma doveva vedersela con i culti misterici, che avevano molti seguaci.

Il prestigio del culto dei Misteri Eleusini nell’antica Grecia e nel mondo antico era molto diffuso, e scomparve solo quando il Cristianesimo la ebbe vinta, molti anni dopo l’Editto di Costantino nel 313 d.C.

I Misteri Eleusini si fondavano appunto sul culto di una Dea Madre, Demetra, e di Sua Figlia, Persefone, o anche Core (nome che significa “fanciulla”).

Poiché si trattava di culti misterici, ovviamente non ne conosciamo i particolari, dato che venivano rivelati solo ai suoi seguaci, e non potevano essere trasmessi per iscritto, però possiamo ricostruirne le linee guida attraverso le testimonianze storiche che parlano dei suoi aspetti pubblici.

Tale culto aveva il suo centro in un ipogeo presso la città ellenica di Eleusi, e tale culto durò circa mille anni.

Come forse saprete, su Demetra e sua figlia Persefone era diffuso un mito in Grecia, che mostrava come le due Dee fossero state essenzialmente delle divinità “ctonie”, cioè sotterranee, legate alla Terra e agli Inferi, in contrapposizione alle divinità celesti come Zeus.

Il nome di Demetra pare derivi dalla composizione delle parole “da” e “mater”, cioè “madre terra”. Ella infatti era la Dea delle Messi e quindi della Terra.

Pare che il suo culto sia proseguito fino quasi ai nostri giorni presso i contadini e i pastori delle isole dell’Egeo, a dimostrazione di quanto siano più legati agli antichi culti pagani i contadini, soprattutto nelle comunità più isolate.

Demetra aveva avuto una figlia dal fratello Zeus, di nome Persefone. Quando ancora era una fanciulla, Persefone fu rapita da Ade, fratello di Zeus e Demetra e Dio dell’Oltretomba, posto negli Inferi. Per questo l’aldilà veniva chiamato dai Greci con il nome del suo stesso Dio: Ade.

Per il dolore e la rabbia, Demetra si ritira dal mondo e la vita delle piante e degli animali cessa: gli alberi perdono le foglie e le messi non danno più frutto, la vita della Terra, senza il suo spirito vitale, rischia di estinguersi.

Per evitare la catastrofe universale, Zeus alla fine decide una situazione di compromesso fra i suoi due fratelli: Persefone alloggerà negli Inferi come sposa di Ade per metà dell’anno, mentre per l’altra metà tornerà con la madre sulla superficie della Terra.

A causa di questo fatto, nacquero le stagioni. Mentre durante l’autunno e l’inverno Persefone dimora nell’Ade con il suo sposo, di primavera e d’estate torna invece con la madre Demetra, e la Natura rifiorisce.

Questo mito, che noi moderni consideriamo solo una bella favola, ha invece un preciso significato simbolico, come ce l’hanno tutti i miti.

La dottrina dei Misteri Eleusini era infatti una dottrina salvifica fondata sul culto delle Due Dee come garanti della beatitudine nell’aldilà. Chi era devoto al culto delle Dee, riceveva in ricompensa dopo la morte l’eterno soggiorno in un paradiso sotterraneo, i Campi Elisi o l’Elisio, mentre chi non era stato seguace di Demetra e Persefone avrebbe avuto una grigia e spenta esistenza nell’Ade, come una sorta di vuoto fantasma.

È probabile che molti delle classi meno abbienti avessero abbracciato i Misteri Eleusini, in quanto prometteva una vita beata nell’aldilà, in contrapposizione alla vita di miserie che subivano in questo mondo, e anche dato che il culto di Zeus e degli altri Dei olimpici non parlava affatto di ricompense nell’aldilà.

Non deve stupire l’idea di un paradiso sotterraneo, in quanto per molti popoli antichi era un concetto molto comune. Mentre altri popoli, come gli Egiziani, i Cinesi e certi popoli precolombiani, immaginavano che la sede dei defunti fosse in cielo, ce ne erano altri che credevano che tale sede fosse nel sottosuolo, in base a dove si trovavano gli Dei maggiori adorati dal popolo stesso.

Se un popolo adora il Sole e la volta celeste, sarà portato a pensare la sede dei defunti in cielo, mentre se un popolo adora la Terra, ovviamente lo concepirà nel sottosuolo, come nel caso del culto di Demetra e Persefone.

In realtà, Demetra e Persefone sono due diversi aspetti della Dea Terra e dei suoi processi vitali.

Tutta la vita nasce dalla Terra, e ad essa ritorna. Gli uomini stessi alla fine vengono riaccolti nuovamente nel grembo della Terra dopo morti, ma la Terra genera sempre vita, così che la morte è sempre seguita dalla vita.

In origine, non doveva essere Ade il Dio degli Inferi, bensì Persefone, in quanto anche in altre tradizioni la divinità dell’oltretomba non è un Dio, ma una Dea, come la mesopotamica Ereshkigal o la nordica Hela. E la cosa non deve lasciare perplessità, proprio perché è la Madre Terra la sede ultima dei defunti, perlomeno se essi vengono inumati.

Così, come la Terra promette di riportare in vita le piante e le messi in primavera dopo l’inverno, Demetra e Persefone promettono di restituire la vita ai loro adoratori, concedendogli un soggiorno eterno e beato nei Campi Elisi, nell’eterna primavera.

L’immagine di Persefone che riemerge dall’Ade e riporta la primavera sulla Terra è il simbolo della vita eternamente rinnovantesi sia in questa vita che nell’aldilà, così come Demetra è il simbolo della forza vitale della Terra sulla sua superficie, che origina ogni vita.

In pratica, mentre Demetra è l’immagine della Dea Madre in questa vita, Persefone è l’immagine della stessa Dea nell’aldilà, due immagine unite da un’unica forza vitale.

I Misteri Eleusini dimostrano quanta forza ha il culto della Dea Madre, e il suo valore salvifico che ricorda in certi aspetti il messianismo cristiano e la fede nella vita eterna, anche se in un contesto molto diverso.

Finisco qui il primo brano della mia trattazione sulla storia della Dea Madre nel mondo occidentale, in quanto si tratta di un lavoro molto lungo, che richiederà molti messaggi scritti.

Tale culto sarebbe stato alla base di società preistoriche, fino al neolitico, fondate su modelli di tipo matriarcale, e sarebbe proseguito anche all’interno delle società patriarcali successive, sotto forma dei vari culti delle Dee Madri come per esempio Iside, Ishtar, Astarte, Afrodite, Demetra, Diana, Kalì e via dicendo.

Si tratta di teorie, che ancora devono essere dimostrate e che trovano non pochi detrattori.

Quando si parla di culture preistoriche, cioè anteriori all’esistenza di documenti scritti, esistono solo due fonti che ci possono dire qualcosa: i reperti archeologici, le tradizioni orali e i costumi popolari più antichi.

Ed è indubitabile che, anche se non dimostrano chiaramente tale tesi, tutte queste fonti in Europa e oltre mostrano chiari indizi sulla natura di questo antichissimo culto.

E oltre a questo, io personalmente porto un’altra argomentazione, che potremmo chiamare antropologica e filosofica.

Qual è la prima persona che ogni essere umano conosce nella sua vita? La madre, ovviamente. Con chi ha il primo rapporto, ancora prima di nascere? Con la madre, ovviamente. Qual è il primo rapporto umano in assoluto? Il rapporto fra madre e figlio, ovviamente.

Quindi, quando l’uomo guarda al divino, cioè all’Origine e al senso di tutte le cose, qual è la prima immagine a cui il divino stesso viene associato, istintivamente e quasi invincibilmente? Quella della madre, ovviamente.

Da un punto di vista astratto, si dice normalmente che Dio è senza sesso, senza forma e senza immagine. Praticamente uguale al vuoto assoluto. Almeno, questo è il risultato che ci porta una concezione puramente illuministica, intellettuale di Dio. Qualcosa di lontano ed astratto che alla fine serve solo come sfondo a un mondo che ha bisogno di essere concepito come ordinato razionalmente.

Ma di fatto, l’uomo della strada, non avendo bisogno di un Dio astratto, ha sempre seguito divinità dotate di precise immagini, anche se variabili e spesso contraddittorie. E di fatto, dobbiamo ammettere che l’umanità si è sempre sentita più vicina alle immagini della Dea Madre, piuttosto che a quelle del Dio Padre, che ha finito nella maggior parte dei casi per apparire lontano e distaccato dal mondo.

È quindi facile immaginare, anche se non è di per sé una prova, che le prime manifestazioni religiose dell’umanità siano state votate al culto di una Dea Madre, e che tale figura sia ancora attuale e diffusa, come di fatto è.

Per cominciare il nostro excursus fra le religioni antiche e moderne, cominciamo dalla prima fonte della classicità antica: l’antica Grecia.

Esisteva in Grecia un mito più arcaico degli altri più noti miti degli Dei dell’Olimpo, riferito da Esiodo nella sua raccolta di miti ellenici: “Le Opere e i Giorni”.

Tale mito proveniva dagli antichi Pelasgi, le antiche popolazioni pre-elleniche e pre-indoeuropee che vivevano in Grecia prima dell’arrivo delle orde indoeuropee nel 2000 a. C., popolazioni presumibilmente imparentate con altre popolazioni pre-indoeuropee come i Berberi del Nord Africa, o i Baschi dei Pirenei o gli Etruschi italici, e perciò provenienti da un’antica preistoria che conosciamo solo tramite i reperti archeologici, forse legata alle antiche popolazioni Cro-Magnon europee.

Secondo tale mito, in origine esisteva solo l’Abisso di acque fredde e buie, come in tanti altri miti cosmogonici, e in esso viveva una divinità originaria: Eurinome, cioè “Colei che vaga per ampi spazi”.

Poiché tutto era freddo e buio, Eurinome si mette a danzare per scacciare il freddo, e il vento del Nord la vede e la concupisce. Eurinome afferra il vento e lo trasforma in un serpente, Ofione, che si avvolge attorno a lei e la mette incinta.

Eurinome partorisce un uovo cosmogonico, poi riprende a danzare mentre Ofione, con le spire avvolte attorno al guscio, lo cova in attesa della sua schiusa.

Quando il guscio si rompe, le due metà del guscio si separano e la metà del superiore diventa il cielo, mentre la metà inferiore diventa la terra.

Eurinome ed Ofione diventano i Signori dell’Universo, ma Ofione pretende di essere l’unico padrone e di avere tutto il merito della Creazione, e perciò Eurinome lo getta giù dal cielo e lo relega nel mondo sotterraneo, dove rimarrà per sempre. Eurinome quindi organizza il dominio dell’universo per conto suo, e affida i sette cieli a sette Titani e sette Titanesse, mentre il primo uomo viene creato nella terra di Arcadia.

I Titani difatti erano presumibilmente le divinità dei Pelasgi che, una volta sconfitti e invasi dai primi Greci, videro le loro divinità venire relegate in secondo piano ed esiliate negli Inferi, sostituite da Zeus e le altre divinità classiche, che però conservavano tratti dell’antica religione.

Si noti che nel mito pelasgico la divinità principale è una Dea e non un Dio, Madre dell’Universo, che precipita giù dal cielo il Grande Serpente Ofione, esattamente come il Dio ebraico-cristiano scaraventa giù dal cielo sulla Terra e negli Inferi l’angelo ribelle Lucifero, che viene chiamato anche il Serpente Antico. Proprio come se a un certo punto la Dea Madre fosse stata sostituita da un Dio Padre, che originariamente era lo stesso Ofione, dato che nel mito lui era il Padre dell’Universo, e inoltre il serpente per gli antichi era un simbolo fallico e fluviale, simbolo di fecondità maschile.

Ma il Dio Padre delle religioni bibliche non è un Dio della fecondità, bensì un Dio astratto, la cui paternità è solo una relazione astratta. Il Dio Padre biblico è padre nello stesso senso in cui può esserlo un padre adottivo, o un artista nei confronti della sua opera. Nel Dio Padre del Cristianesimo la maternità è scomparsa, in quanto troppo “carnale”, e la paternità, tolto ogni riferimento sessuale, è ridotta a pura astrazione.

Ma in Grecia il culto della Dea Madre non scomparve. Certo, ora era Zeus il Re degli Dei, ma doveva vedersela con i culti misterici, che avevano molti seguaci.

Il prestigio del culto dei Misteri Eleusini nell’antica Grecia e nel mondo antico era molto diffuso, e scomparve solo quando il Cristianesimo la ebbe vinta, molti anni dopo l’Editto di Costantino nel 313 d.C.

I Misteri Eleusini si fondavano appunto sul culto di una Dea Madre, Demetra, e di Sua Figlia, Persefone, o anche Core (nome che significa “fanciulla”).

Poiché si trattava di culti misterici, ovviamente non ne conosciamo i particolari, dato che venivano rivelati solo ai suoi seguaci, e non potevano essere trasmessi per iscritto, però possiamo ricostruirne le linee guida attraverso le testimonianze storiche che parlano dei suoi aspetti pubblici.

Tale culto aveva il suo centro in un ipogeo presso la città ellenica di Eleusi, e tale culto durò circa mille anni.

Come forse saprete, su Demetra e sua figlia Persefone era diffuso un mito in Grecia, che mostrava come le due Dee fossero state essenzialmente delle divinità “ctonie”, cioè sotterranee, legate alla Terra e agli Inferi, in contrapposizione alle divinità celesti come Zeus.

Il nome di Demetra pare derivi dalla composizione delle parole “da” e “mater”, cioè “madre terra”. Ella infatti era la Dea delle Messi e quindi della Terra.

Pare che il suo culto sia proseguito fino quasi ai nostri giorni presso i contadini e i pastori delle isole dell’Egeo, a dimostrazione di quanto siano più legati agli antichi culti pagani i contadini, soprattutto nelle comunità più isolate.

Demetra aveva avuto una figlia dal fratello Zeus, di nome Persefone. Quando ancora era una fanciulla, Persefone fu rapita da Ade, fratello di Zeus e Demetra e Dio dell’Oltretomba, posto negli Inferi. Per questo l’aldilà veniva chiamato dai Greci con il nome del suo stesso Dio: Ade.

Per il dolore e la rabbia, Demetra si ritira dal mondo e la vita delle piante e degli animali cessa: gli alberi perdono le foglie e le messi non danno più frutto, la vita della Terra, senza il suo spirito vitale, rischia di estinguersi.

Per evitare la catastrofe universale, Zeus alla fine decide una situazione di compromesso fra i suoi due fratelli: Persefone alloggerà negli Inferi come sposa di Ade per metà dell’anno, mentre per l’altra metà tornerà con la madre sulla superficie della Terra.

A causa di questo fatto, nacquero le stagioni. Mentre durante l’autunno e l’inverno Persefone dimora nell’Ade con il suo sposo, di primavera e d’estate torna invece con la madre Demetra, e la Natura rifiorisce.

Questo mito, che noi moderni consideriamo solo una bella favola, ha invece un preciso significato simbolico, come ce l’hanno tutti i miti.

La dottrina dei Misteri Eleusini era infatti una dottrina salvifica fondata sul culto delle Due Dee come garanti della beatitudine nell’aldilà. Chi era devoto al culto delle Dee, riceveva in ricompensa dopo la morte l’eterno soggiorno in un paradiso sotterraneo, i Campi Elisi o l’Elisio, mentre chi non era stato seguace di Demetra e Persefone avrebbe avuto una grigia e spenta esistenza nell’Ade, come una sorta di vuoto fantasma.

È probabile che molti delle classi meno abbienti avessero abbracciato i Misteri Eleusini, in quanto prometteva una vita beata nell’aldilà, in contrapposizione alla vita di miserie che subivano in questo mondo, e anche dato che il culto di Zeus e degli altri Dei olimpici non parlava affatto di ricompense nell’aldilà.

Non deve stupire l’idea di un paradiso sotterraneo, in quanto per molti popoli antichi era un concetto molto comune. Mentre altri popoli, come gli Egiziani, i Cinesi e certi popoli precolombiani, immaginavano che la sede dei defunti fosse in cielo, ce ne erano altri che credevano che tale sede fosse nel sottosuolo, in base a dove si trovavano gli Dei maggiori adorati dal popolo stesso.

Se un popolo adora il Sole e la volta celeste, sarà portato a pensare la sede dei defunti in cielo, mentre se un popolo adora la Terra, ovviamente lo concepirà nel sottosuolo, come nel caso del culto di Demetra e Persefone.

In realtà, Demetra e Persefone sono due diversi aspetti della Dea Terra e dei suoi processi vitali.

Tutta la vita nasce dalla Terra, e ad essa ritorna. Gli uomini stessi alla fine vengono riaccolti nuovamente nel grembo della Terra dopo morti, ma la Terra genera sempre vita, così che la morte è sempre seguita dalla vita.

In origine, non doveva essere Ade il Dio degli Inferi, bensì Persefone, in quanto anche in altre tradizioni la divinità dell’oltretomba non è un Dio, ma una Dea, come la mesopotamica Ereshkigal o la nordica Hela. E la cosa non deve lasciare perplessità, proprio perché è la Madre Terra la sede ultima dei defunti, perlomeno se essi vengono inumati.

Così, come la Terra promette di riportare in vita le piante e le messi in primavera dopo l’inverno, Demetra e Persefone promettono di restituire la vita ai loro adoratori, concedendogli un soggiorno eterno e beato nei Campi Elisi, nell’eterna primavera.

L’immagine di Persefone che riemerge dall’Ade e riporta la primavera sulla Terra è il simbolo della vita eternamente rinnovantesi sia in questa vita che nell’aldilà, così come Demetra è il simbolo della forza vitale della Terra sulla sua superficie, che origina ogni vita.

In pratica, mentre Demetra è l’immagine della Dea Madre in questa vita, Persefone è l’immagine della stessa Dea nell’aldilà, due immagine unite da un’unica forza vitale.

I Misteri Eleusini dimostrano quanta forza ha il culto della Dea Madre, e il suo valore salvifico che ricorda in certi aspetti il messianismo cristiano e la fede nella vita eterna, anche se in un contesto molto diverso.

Finisco qui il primo brano della mia trattazione sulla storia della Dea Madre nel mondo occidentale, in quanto si tratta di un lavoro molto lungo, che richiederà molti messaggi scritti.

22/05/2011, 11:32

Grazie Enkidu, è tutto molto interessante.

Mentre tu prepari il resto, mi permetto un momento leggero. C'è una barzelletta molto carina. Chissà come sono andate veramente le cose. Poi ti farò alcune domande anche sul concetto attuale di Gesù sposo e Chiesa invisibile sposa.

MA DIO E’ DONNA???

Un giorno, nel giardino dell’Eden, Eva disse a Dio…

"Signore, ho un problema" …

"Che problema, Eva?"

"Signore, so che mi hai creata e che hai provveduto a questo giardino bellissimo, a tutti questi meravigliosi animali, e quell’allegro e buffo serpente… ma io non mi sento davvero felice."

"Come mai, Eva?" fu l’immediata replica dall’alto

"Signore, mi sento sola. E sono proprio stufa delle mele…"

"Bene Eva, in questo caso ho una soluzione. Creerò un uomo per te"

"Che cos’è un ‘uomo’, Signore?"

"Questo -uomo- sarà una creatura difettosa, con molti aspetti negativi.

Mentirà, ti prenderà in giro e sarà vanaglorioso, in pratica ti darà un sacco di problemi.

Sarà più grande di te e più veloce, e amerà cacciare e uccidere.

Avrà uno sguardo scioccamente curioso, ma visto che ti stai lamentando, lo creerò in modo che possa soddisfare le tue, ehm…., necessità fisiche.

Sarà scarso di intelletto e si impegnerà in occupazioni infantili come la lotta e prendere a calci una palla.

Non sarà molto sveglio, e avrà spesso bisogno dei tuoi consigli per pensare correttamente"

"Sembra una cosa divertente!" commento Eva ammiccando ironicamente. "Dove sta la fregatura?"

"Beh… lo puoi avere ad una condizione…"

"Quale?"

"Come ti ho detto, sarà orgoglioso, arrogante, autocompiacente… perciò dovrai fargli credere che è stato creato lui per primo… però ricorda… questo è il nostro grande segreto… da… donna a donna!"

Mentre tu prepari il resto, mi permetto un momento leggero. C'è una barzelletta molto carina. Chissà come sono andate veramente le cose. Poi ti farò alcune domande anche sul concetto attuale di Gesù sposo e Chiesa invisibile sposa.

MA DIO E’ DONNA???

Un giorno, nel giardino dell’Eden, Eva disse a Dio…

"Signore, ho un problema" …

"Che problema, Eva?"

"Signore, so che mi hai creata e che hai provveduto a questo giardino bellissimo, a tutti questi meravigliosi animali, e quell’allegro e buffo serpente… ma io non mi sento davvero felice."

"Come mai, Eva?" fu l’immediata replica dall’alto

"Signore, mi sento sola. E sono proprio stufa delle mele…"

"Bene Eva, in questo caso ho una soluzione. Creerò un uomo per te"

"Che cos’è un ‘uomo’, Signore?"

"Questo -uomo- sarà una creatura difettosa, con molti aspetti negativi.

Mentirà, ti prenderà in giro e sarà vanaglorioso, in pratica ti darà un sacco di problemi.

Sarà più grande di te e più veloce, e amerà cacciare e uccidere.

Avrà uno sguardo scioccamente curioso, ma visto che ti stai lamentando, lo creerò in modo che possa soddisfare le tue, ehm…., necessità fisiche.

Sarà scarso di intelletto e si impegnerà in occupazioni infantili come la lotta e prendere a calci una palla.

Non sarà molto sveglio, e avrà spesso bisogno dei tuoi consigli per pensare correttamente"

"Sembra una cosa divertente!" commento Eva ammiccando ironicamente. "Dove sta la fregatura?"

"Beh… lo puoi avere ad una condizione…"

"Quale?"

"Come ti ho detto, sarà orgoglioso, arrogante, autocompiacente… perciò dovrai fargli credere che è stato creato lui per primo… però ricorda… questo è il nostro grande segreto… da… donna a donna!"

22/05/2011, 12:57

La conosco già.... sono quelle barzellette che le femministe hanno creato per "vendicarsi" dei pregiudizi maschilisti trattando i maschi nello stesso modo in cui essi hanno trattato le donne.

Attenzione, però: il culto della Dea Madre, o della maternità divina, non deve essere confuso con una sorta di "sessismo al contrario", perché allora si esporrebbe alle stesse critiche a cui si espone il patriarcalismo biblico.

Te ne racconto io una, inventata dai pagani nei primi secoli del Cristianesimo per prendere in giro il monoteismo ebraico-cristiano.

Quando Jahwé si manifestò per la prima volta sul Sinai al popolo ebraico, si udì una voce tonante e maschile provenire dal cielo, che gridava: "Io sono l'unico Dio e non esistono altri Dei al di fuori di me!".

Ma subito dopo si udì una voce femminile provenire da un cielo più alto, e gridare: "Figliolo, non raccontar balle!"

Attenzione, però: il culto della Dea Madre, o della maternità divina, non deve essere confuso con una sorta di "sessismo al contrario", perché allora si esporrebbe alle stesse critiche a cui si espone il patriarcalismo biblico.

Te ne racconto io una, inventata dai pagani nei primi secoli del Cristianesimo per prendere in giro il monoteismo ebraico-cristiano.

Quando Jahwé si manifestò per la prima volta sul Sinai al popolo ebraico, si udì una voce tonante e maschile provenire dal cielo, che gridava: "Io sono l'unico Dio e non esistono altri Dei al di fuori di me!".

Ma subito dopo si udì una voce femminile provenire da un cielo più alto, e gridare: "Figliolo, non raccontar balle!"

22/05/2011, 13:17

Ok, era solo un intervallo in attesa dell'intervento successivo.

Sono convinta che la ricerca del divino è un ha percorso individuale ma la storia di come l'uomo abbia cercato di rapportarsi al divino e di come l'abbia rappresentato sin dall'origine dei tempi sia uno degli argomenti più interessanti ed affascinanti.

Sono convinta che la ricerca del divino è un ha percorso individuale ma la storia di come l'uomo abbia cercato di rapportarsi al divino e di come l'abbia rappresentato sin dall'origine dei tempi sia uno degli argomenti più interessanti ed affascinanti.

22/05/2011, 13:26

Sarà stata la Sophia che rimproverava Yaldabaoth ![Goloso [:p]](./images/smilies/UF/icon_smile_tongue.gif) .

.

22/05/2011, 14:11

Blissenobiarella ha scritto:

Sarà stata la Sophia che rimproverava Yaldabaoth.

É probabile....

22/05/2011, 16:12

Mi avete fatto ricordare di un testo sull'argomento, che scrissi per i "Vespera Albana"- , un'iniziativa culturale dalle mie parti.

Tra l'altro forse qualche romano saprà che in corrispondenza del grande incrocio di Frattocchie, sull'Appia (area nota per le numerose abitazioni di prostitute, in tempi remoti ) esistevano anticamente (epoca pre cristiana) due pietrone-stele dette "le Madri", successivamente un dipinto raffigurante due apostoli ne prese il posto , da cui il nome di una zona nei pressi detta appunto "Due Santi"![Felice [:)]](./images/smilies/UF/icon_smile.gif) :

:

"20 ottobre 2001

Pur vivendo in un’epoca in cui le comunicazioni sono essenziali e facilitate da una tecnologia sempre più sofisticata ed invadente, il simbolo non ha affatto perso “smalto” e la sua importanza, se ce ne fosse bisogno, è sottolineata dai tristi eventi di recentissima data, che proprio a danno di imponenti simboli del benessere occidentale sono stati architettati.

Il peso della simbologia si fa tanto più evidente se ci si riferisce ad epoche in cui non si poteva usufruire neanche della scrittura ed in cui lo strumento più raffinato era una selce affilata.

Proprio tramite il simbolo dipinto o scalfito, ci si rende conto di quanto antico sia il senso del divino che permea l’ uomo.

Il suo stupore davanti agli eventi della natura e le domande che si pone sul senso della vita e della morte, provocano il bisogno di indagare ed interagire col metafisico.

Nel più normale ed intensamente vissuto degli accadimenti, quello della nascita della vita, il momento del parto, la creatura umana si fa “creatrice” ed in quanto tale s’avvicina alla divinità che genera il mondo.

Ecco perché in origine Dio è Madre.

Ecco perché della Grande Dea Madre è impregnata la simbologia di tutta l’antichità.

Quelle che spesso appaiono come pure decorazioni sono, nella stragrande maggioranza, stilizzazioni di quel personaggio divino che si invoca o si ringrazia, o comunque si menziona, si testimonia e la cui memoria si tramanda.

E la varietà di forme che si rifanno a quella imprescindibile divinità è così vasta che senza una ricerca filologica approfondita è spesso difficile intuire un riferimento ad essa.

Trascorrendo i millenni e spostandosi le tribù intercorrono scambi di informazioni e di oggetti, per cui si affermano “modi” di rappresentare la Dea comuni a vaste aree. La figuretta dagli attributi di madre molto accentuati, quasi caricaturali, è un manufatto modellato nell’argilla o scolpito nella pietra, legno, osso, che troviamo quasi ovunque sulla faccia della terra, ed ha a che vedere con ogni attività vitale per la sopravvivenza della comunità, soprattutto con quelle legate ai cicli naturali, come l’agricoltura, legata ai ritmi delle stagioni, o l’ allevamento, e quindi le nascite di nuovi capi di bestiame.

La Dea è anche Madre Terra ed, in quanto tale, associata agli elementi che la costituiscono: aria, acqua, terra e fuoco, ampiamente raffigurati.

Dispensatrice di vita

L’acqua è sinonimo di vita. Sono simboli acquatici d’ epoca paleolitica lo zig-zag, le linee ondulate e serpentine, a rete e scacchiera, pioggia, distese e corsi d’acqua. L’ uccello acquatico, la donna-uccello. Non si riteneva correlato l’ accoppiamento con la procreazione, quindi la divinità assume caratteri esagerati della figura femminile, il Corpo Magico, con seni e glutei sproporzionati, che origina la vita. L’umidità degli organi riproduttivi della Dea è la fonte della vita.

Nella personificazione della civetta troviamo come elementi importanti anche gli occhi della dea, dall’espressione fissa e allucinata, ma chiaroveggenti, tondi e circondati di raggi come una coppia di soli, sorgenti di lacrime, occhi come fonti: fonti di vita.

Troviamo tracce della Dea-uccello anche in epoca molto più recente ad es. nei miti mediterranei delle arpie e delle sirene; sono alati l’ ippogrifo, la sfinge, Iside, gli angeli ecc.

La terra eterna che si rinnova

Nel paleolitico superiore troviamo raffigurata la Dea partoriente e la stilizzazione della vulva (losanga) . Sono ad essa collegati la cerva , il daino, l’ orso, il bisonte femmina e la giumenta. Probabilmente nel neolitico si faceva già un collegamento tra ruolo paterno e riproduzione.

L’ ariete, primo animale domestico, divenne sacro alla Dea-uccello. Di qui l’ uso del simbolo del vello e l’ associazione della Dea alla filatura e tessitura, e quindi al Fato: nasce l’ idea di una divinità che dispensa la vita e ne decide la durata e l’ esito, fila e tesse la vita.

Compare la ceramica, e su di essa abbondano i segni della Dea: “M”, zig-zag, acqua, onde e spirali.

Nella nuova economia agricola la Dea gravida del paleolitico diventa la divinità della fertilità.

Fecondità di uomini e animali, abbondanza di raccolti, fioritura delle piante, processi di crescita e ingrassamento acquistano grande importanza.

La scrofa, animale di rapida crescita e ingrasso, divenne sacra a questa Dea.

In origine forse divinità lunare, tonda come la luna piena, la Dea gravida dell’epoca agricola divenne una divinità ctonia (terrestre), simbolo del ciclo vitale della vegetazione (nascita, fioritura e morte).

La rappresentazione del mutamento delle stagioni si intensificò, manifestandosi nei rituali estivi/invernali o primaverili/autunnali e nella comparsa dell’immagine di una madre/sorella e di un dio maschile, spirito della vegetazione che nasce e che muore.

Morte e rigenerazione

La Messaggera e la Reggitrice di Morte sono coinvolte nella rigenerazione: teste di avvoltoio tra i seni, zanne e bocche di feroci animali sono coperte di seni. Le immagini della Dea-civetta hanno i seni e il loro corpo è un labirinto creatore.

Come simbolo di rigenerazione l’ utero o cranio di bue (bucranio) o altre forme di animali (pesce, rana, rospo, porcospino, tartaruga), hanno svolto una funzione per quasi tutta la preistoria post-paleolitica e anche dopo, nel periodo storico.

Tombe e templi, nel Neolitico assumono la forma di uovo, degli organi riproduttivi della Dea, o anche del suo intero corpo. La forma della tomba è analoga ad una collina naturale, con una pietra alla sommità (omphalos) a simboleggiare l’ ombelico (ventre gravido e cordone ombelicale).

Nella sua veste di dea della morte, la divinità è raffigurata come un nudo rigido o un semplice osso, privo delle rotondità che donano la vita, con un enorme triangolo pubico in cui inizia la trasformazione da morte in vita.

A volte ha volto d’uccello e zampe di rapace, altre bocca larga, zanne e piccoli occhi tondi, come i serpenti. Forse, in tale aspetto è l’antenata della Gorgone greca.

Energia e sviluppo

I simboli dell’energia e sviluppo formano un’ ampia categoria: spirali, coni, falci di luna, semicerchi ad “U”, ganci, asce, cani, capri, itifalli, con a fianco una sorgente, una colonna di vita acquatica, un serpente, un albero della vita e la Dea antropomorfa o il suo ventre gravido, sono simboli di energia.

Serpenti antitetici,teste a spirali, vortici, croci e segni quadrangolari, sono segni di dinamismo della natura e del ciclo di morte – vita , che si rinnova per perpetuare la vita.

Era normale percepire il potere della dea nell’ uccello o nella pietra, nei suoi occhi o nei seni soltanto, o addirittura nei geroglifici (V, X, M), che la rappresentavano.

Ciò che appare evidente dall’ esame delle rappresentazioni del divino rinvenute in tutta l’Antica Europa, Anatolia, Creta minoica, è che in una società fortemente legata alla natura e ai suoi cicli, la donna e la sua feconda e sacra fisicità gode di grande considerazione. In un sistema matrilineare, le donne ricoprono cariche di capi e di sacerdotesse. La vita scorre con ritmi equilibrati e pacifici senza che uno dei due sessi prevarichi l’altro.

La fine dell’antica cultura europea si ha tra il 4300 e il 2800 a.C. con l’avvento dell’androcrazia e della patrilinearità . A partire dal VI millennio inizia l’ addomesticamento del cavallo. Questo fatto unito alla fabbricazione delle prime armi (arco, freccia, lancia e daga) segna l’ inizio di un epoca più turbolenta e l’introduzione della guerra come elemento costante nel cammino della storia.

Solo in poche isole il contagio bellico viene evitato fino al 1500 a.C.: Thera, Creta, Malta e Sardegna godono di una civiltà creativa e pacifica più a lungo del resto dell’Europa.

La Grande Dea Madre, dal grembo generoso, la gente che l’ ha adorata e le ha dedicato oggetti di innocente ed armoniosa bellezza sono stati i protagonisti di un passato che si è consumato nei luoghi che oggi sono i nostri. L’impronta della Grande Madre è fatta di equilibrio e di rispetto, il suo messaggio porta inevitabilmente a riflettere sulle aberrazioni dei nostri tempi.

Tra l'altro forse qualche romano saprà che in corrispondenza del grande incrocio di Frattocchie, sull'Appia (area nota per le numerose abitazioni di prostitute, in tempi remoti ) esistevano anticamente (epoca pre cristiana) due pietrone-stele dette "le Madri", successivamente un dipinto raffigurante due apostoli ne prese il posto , da cui il nome di una zona nei pressi detta appunto "Due Santi"

"20 ottobre 2001

Pur vivendo in un’epoca in cui le comunicazioni sono essenziali e facilitate da una tecnologia sempre più sofisticata ed invadente, il simbolo non ha affatto perso “smalto” e la sua importanza, se ce ne fosse bisogno, è sottolineata dai tristi eventi di recentissima data, che proprio a danno di imponenti simboli del benessere occidentale sono stati architettati.

Il peso della simbologia si fa tanto più evidente se ci si riferisce ad epoche in cui non si poteva usufruire neanche della scrittura ed in cui lo strumento più raffinato era una selce affilata.

Proprio tramite il simbolo dipinto o scalfito, ci si rende conto di quanto antico sia il senso del divino che permea l’ uomo.

Il suo stupore davanti agli eventi della natura e le domande che si pone sul senso della vita e della morte, provocano il bisogno di indagare ed interagire col metafisico.

Nel più normale ed intensamente vissuto degli accadimenti, quello della nascita della vita, il momento del parto, la creatura umana si fa “creatrice” ed in quanto tale s’avvicina alla divinità che genera il mondo.

Ecco perché in origine Dio è Madre.

Ecco perché della Grande Dea Madre è impregnata la simbologia di tutta l’antichità.

Quelle che spesso appaiono come pure decorazioni sono, nella stragrande maggioranza, stilizzazioni di quel personaggio divino che si invoca o si ringrazia, o comunque si menziona, si testimonia e la cui memoria si tramanda.

E la varietà di forme che si rifanno a quella imprescindibile divinità è così vasta che senza una ricerca filologica approfondita è spesso difficile intuire un riferimento ad essa.

Trascorrendo i millenni e spostandosi le tribù intercorrono scambi di informazioni e di oggetti, per cui si affermano “modi” di rappresentare la Dea comuni a vaste aree. La figuretta dagli attributi di madre molto accentuati, quasi caricaturali, è un manufatto modellato nell’argilla o scolpito nella pietra, legno, osso, che troviamo quasi ovunque sulla faccia della terra, ed ha a che vedere con ogni attività vitale per la sopravvivenza della comunità, soprattutto con quelle legate ai cicli naturali, come l’agricoltura, legata ai ritmi delle stagioni, o l’ allevamento, e quindi le nascite di nuovi capi di bestiame.

La Dea è anche Madre Terra ed, in quanto tale, associata agli elementi che la costituiscono: aria, acqua, terra e fuoco, ampiamente raffigurati.

Dispensatrice di vita

L’acqua è sinonimo di vita. Sono simboli acquatici d’ epoca paleolitica lo zig-zag, le linee ondulate e serpentine, a rete e scacchiera, pioggia, distese e corsi d’acqua. L’ uccello acquatico, la donna-uccello. Non si riteneva correlato l’ accoppiamento con la procreazione, quindi la divinità assume caratteri esagerati della figura femminile, il Corpo Magico, con seni e glutei sproporzionati, che origina la vita. L’umidità degli organi riproduttivi della Dea è la fonte della vita.

Nella personificazione della civetta troviamo come elementi importanti anche gli occhi della dea, dall’espressione fissa e allucinata, ma chiaroveggenti, tondi e circondati di raggi come una coppia di soli, sorgenti di lacrime, occhi come fonti: fonti di vita.

Troviamo tracce della Dea-uccello anche in epoca molto più recente ad es. nei miti mediterranei delle arpie e delle sirene; sono alati l’ ippogrifo, la sfinge, Iside, gli angeli ecc.

La terra eterna che si rinnova

Nel paleolitico superiore troviamo raffigurata la Dea partoriente e la stilizzazione della vulva (losanga) . Sono ad essa collegati la cerva , il daino, l’ orso, il bisonte femmina e la giumenta. Probabilmente nel neolitico si faceva già un collegamento tra ruolo paterno e riproduzione.

L’ ariete, primo animale domestico, divenne sacro alla Dea-uccello. Di qui l’ uso del simbolo del vello e l’ associazione della Dea alla filatura e tessitura, e quindi al Fato: nasce l’ idea di una divinità che dispensa la vita e ne decide la durata e l’ esito, fila e tesse la vita.

Compare la ceramica, e su di essa abbondano i segni della Dea: “M”, zig-zag, acqua, onde e spirali.

Nella nuova economia agricola la Dea gravida del paleolitico diventa la divinità della fertilità.

Fecondità di uomini e animali, abbondanza di raccolti, fioritura delle piante, processi di crescita e ingrassamento acquistano grande importanza.

La scrofa, animale di rapida crescita e ingrasso, divenne sacra a questa Dea.

In origine forse divinità lunare, tonda come la luna piena, la Dea gravida dell’epoca agricola divenne una divinità ctonia (terrestre), simbolo del ciclo vitale della vegetazione (nascita, fioritura e morte).

La rappresentazione del mutamento delle stagioni si intensificò, manifestandosi nei rituali estivi/invernali o primaverili/autunnali e nella comparsa dell’immagine di una madre/sorella e di un dio maschile, spirito della vegetazione che nasce e che muore.

Morte e rigenerazione

La Messaggera e la Reggitrice di Morte sono coinvolte nella rigenerazione: teste di avvoltoio tra i seni, zanne e bocche di feroci animali sono coperte di seni. Le immagini della Dea-civetta hanno i seni e il loro corpo è un labirinto creatore.

Come simbolo di rigenerazione l’ utero o cranio di bue (bucranio) o altre forme di animali (pesce, rana, rospo, porcospino, tartaruga), hanno svolto una funzione per quasi tutta la preistoria post-paleolitica e anche dopo, nel periodo storico.

Tombe e templi, nel Neolitico assumono la forma di uovo, degli organi riproduttivi della Dea, o anche del suo intero corpo. La forma della tomba è analoga ad una collina naturale, con una pietra alla sommità (omphalos) a simboleggiare l’ ombelico (ventre gravido e cordone ombelicale).

Nella sua veste di dea della morte, la divinità è raffigurata come un nudo rigido o un semplice osso, privo delle rotondità che donano la vita, con un enorme triangolo pubico in cui inizia la trasformazione da morte in vita.

A volte ha volto d’uccello e zampe di rapace, altre bocca larga, zanne e piccoli occhi tondi, come i serpenti. Forse, in tale aspetto è l’antenata della Gorgone greca.

Energia e sviluppo

I simboli dell’energia e sviluppo formano un’ ampia categoria: spirali, coni, falci di luna, semicerchi ad “U”, ganci, asce, cani, capri, itifalli, con a fianco una sorgente, una colonna di vita acquatica, un serpente, un albero della vita e la Dea antropomorfa o il suo ventre gravido, sono simboli di energia.

Serpenti antitetici,teste a spirali, vortici, croci e segni quadrangolari, sono segni di dinamismo della natura e del ciclo di morte – vita , che si rinnova per perpetuare la vita.

Era normale percepire il potere della dea nell’ uccello o nella pietra, nei suoi occhi o nei seni soltanto, o addirittura nei geroglifici (V, X, M), che la rappresentavano.

Ciò che appare evidente dall’ esame delle rappresentazioni del divino rinvenute in tutta l’Antica Europa, Anatolia, Creta minoica, è che in una società fortemente legata alla natura e ai suoi cicli, la donna e la sua feconda e sacra fisicità gode di grande considerazione. In un sistema matrilineare, le donne ricoprono cariche di capi e di sacerdotesse. La vita scorre con ritmi equilibrati e pacifici senza che uno dei due sessi prevarichi l’altro.

La fine dell’antica cultura europea si ha tra il 4300 e il 2800 a.C. con l’avvento dell’androcrazia e della patrilinearità . A partire dal VI millennio inizia l’ addomesticamento del cavallo. Questo fatto unito alla fabbricazione delle prime armi (arco, freccia, lancia e daga) segna l’ inizio di un epoca più turbolenta e l’introduzione della guerra come elemento costante nel cammino della storia.

Solo in poche isole il contagio bellico viene evitato fino al 1500 a.C.: Thera, Creta, Malta e Sardegna godono di una civiltà creativa e pacifica più a lungo del resto dell’Europa.

La Grande Dea Madre, dal grembo generoso, la gente che l’ ha adorata e le ha dedicato oggetti di innocente ed armoniosa bellezza sono stati i protagonisti di un passato che si è consumato nei luoghi che oggi sono i nostri. L’impronta della Grande Madre è fatta di equilibrio e di rispetto, il suo messaggio porta inevitabilmente a riflettere sulle aberrazioni dei nostri tempi.

Ultima modifica di melusina il 22/05/2011, 16:31, modificato 1 volta in totale.

23/05/2011, 10:18

Simbolismi ed evoluzioni della Grande Dea

di Ardath Lili Sekhet Babalon

I principali temi rappresentati nel simbolismo della Dea sono il mistero della nascita e della morte, come anche quello del rinnovarsi della vita, non solo umana, ma anche tutta la vita del pianeta e, naturalmente, del cosmo. Simboli e immagini si affollano intorno alla Dea partenogenica (autogeneratrice) e alle sue funzioni di base come Donatrice di Vita o Portatrice di Morte, e non meno importante, come Rigeneratrice della Madre Terra, la Dea della Fertilità, giovane e vecchia, che nasce e muore con la vita vegetale. Essa era l'unica fonte di vita, che prendeva la sua energia da sorgenti e pozzi, dal sole, dalla luna e dalla terra umida. Questo insieme di simboli rappresenta un tempo mitico che è ciclico, non lineare. Questo si manifesta nell'arte con segni di movimento dinamico: spirali che girano e si ritorcono, serpenti attorcigliati e ondulanti, circoli, alte maree, corna bovine, semi germinati e germogli.

Il serpente era il simbolo dell'energia vitale e della rigenerazione, una creatura delle più benevole, non malvagia. Anche i colori avevano un significato differente da quello del sistema simbolico indoeuropeo: il nero non significava morte o inferno; era il colore della fertilità, delle grotte umide e del suolo ferace, del seno della Dea, dove comincia la vita; il bianco, al contrario era il colore della morte, delle ossa, all'opposto del sistema indoeuropeo, nel quale sia il bianco che il giallo sono i colori del cielo e del sole raggiante.

In nessun modo si deve confondere la filosofia da cui derivano queste immagini con quella del mondo pastorale indoeuropeo, nel quale gli dei guerrieri a cavallo rappresentano il cielo radioso o tormentoso, o anche l'inferno paludoso, l'ideologia per cui le dee non sono creatrici, bensì bellezze ("Venus") sposate con gli dèi-cielo.

L'arte che riguarda la Dea, con la sua sorprendente assenza di immagini di guerra e di dominazione maschile, riflette un ordine sociale in cui le donne, in quanto capi di clan o sacerdotesse-regine, assumono un ruolo centrale. La Vecchia Europa(1) e l'Anatolia, come pure la Creta Minoica, erano una "gylania" (2). Questo sistema sociale equilibrato, nè patriarcale nè matriarcale, lascia il suo riflesso nella religione, nella mitologia e nel folklore che si ricavano dagli studi della struttura sociale corrispondente alle culture minoiche e della Vecchia Europa, ed è rafforzato dalla continuità degli elementi in un sistema matrilineare come quelli della Grecia Antica, dell'Etruria, di Roma, del Paese Basco e di altri paesi dell'Europa.

Tuttavia il sistema matrilineare e incentrato sulla Dea, tanto profondamente analizzato da Marija Gimbutas rispetto alla Vecchia Europa, non sembra che rimanesse limitato al continente eurasiatico, ma al contrario, fu anche esteso almeno a tutto il Vicino Oriente, all'Egitto e all'Africa Sahariana. Sebbene in queste ultime regioni non siano state trovate molte figure femminili come in Europa, se ne hanno a sufficienza per poter affermare che la religione della Dea fu universale fino a pochi millenni fa.

Alcuni storici specializzati in culture africane si spingono molto oltre, e sono giunti ad affermare che la Dea primigenia fu nera e nacque della regione nord-est dell'Africa, da dove si estese verso il continente eurasiatico insieme alle ondate migratorie che penetrarono in Europa circa 40.000 anni fa. L'ipotesi è suggestiva e probabile, dato che l'uomo moderno effettivamente proviene dal nord-est africano, proprio come la sofisticata tecnologia aurignaciana, e che la sua via di penetrazione coincide con il centro di espansione della cosidetta "cultura iconografica femminile", cioè della religione della Dea, ma non esiste alcuna attestazione archeologica circa possibili figure di dee africane che siano più antiche di quelle europee. E' possibile che la Dea nacque sia in Africa che in Europa, nessuno oggi sembra poter dire l'ultima parola a tale proposito.

Oya: Dea Madre dell'Africa Occidentale, alcune volte si presenta nella forma di un toro, è adorata dagli Yoruba, è probabilmente anche la dea dell'arcobaleno. E' inoltre la dea della Danza. Figlia unica della dea dell'acqua Yemanya. Oya fece il primo elemento, da cui l'universo esiste. Ella è una delle tre dee dei fiumi, che danno il nome ad un fiume. Lei personifica il fiume Niger, le altre sono Oshun e Oba. Suo fratello e marito era il dio Sjango, al quale lei offrì il governo del tuono e dei fulmini. Una volta egli la vide al fiume mentre mutava in toro, per fargli mantenere il segreto lei si uni a lui ma, egli rivelò ad altre donne il segreto mentre era ubriaco. A causa di ciò sfuggì alla morte molto faticosamente. Come la Dea Madre, Oya porta una doppia ascia sulla testa. Questo è attributo di Sjango, al quale sottrasse il segreto delle tempeste. Con l'avvento della cristianità Oya, Oshun e Oba furono convertiti in Santi. Durante il periodo della schiavitù, il suo culto fu trasportato alle Americhe dove fu adorata come la dea dell'arcobaleno Olla a Cuba e a Porto Rico. A Cuba è anche comparata alla Vergine Maria. In Brasile è chiamata Yansa do Yansan, e fu resa anche qui santa con il nome di Barbara. Nel Voodoo Haitiano è conosciuta come Maman Brigette o Damballah.

Nella regione eurasiatica e nel Vicino Oriente, con l'inizio del VII millennio a.C., le necessità mitologiche delle nuove società in formazione portarono la Gran Dea paleolitica a doversi manifestare attraverso un considerevole numero di appellativi o sembianze differenti, come Dea della Fertilità della Terra o Dea del Grano, Dea Serpente, Dea Pesce, Dea Rana, Dea Riccio e Dea Farfalla o Ape. Tuttavia la sua onnipotenza e le sue funzioni ancestrali rimasero intatte e indiscutibili; anche il suo simbolismo classico continuò ad esistere, seppure incorporando alcuni nuovi disegni che avrebbero finito per acquistare molta importanza rituale.

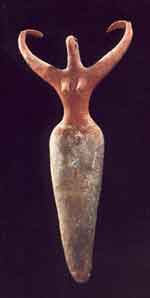

Ripercorrendo la storia evolutiva della fondamentale Dea Uccello paleolitica, vediamo che dall' VIII al VI millennio a.C. nella regione dell'Egeo e nei Balcani fu rappresentata attraverso un'immagine dotata di un lungo collo fallico, un precedente che, nel passaggio seguente, quando la cultura neolitica del sud-ovest europeo giunse al suo apogeo (circa 5000 a.C.), avrebbe trasformato la dea, (ispirandosi forse al collo serpentiforme di alcuni uccelli acquatici) e dato origine alla Dea Uccello e Serpente. Questa Dea veniva rappresentata sia sotto forma di due divinità distinte (Dea Uccello e Dea Serpente) che di una sola (Dea Uccello e Serpente).

La principale funzione della Dea nel suo nuovo aspetto di Serpente era quella di garantire la continuità dell'energia vitale e offrire rigenerazione ad ogni esistenza esaurita.

La Dea Serpente fu la prima divinità a presentarsi incoronata; così dal VII millennio a.C., le sue immagini apparvero frequentemente con una corona, simbolo di potere e saggezza, o con una pettinatura molto sofisticata, caratterizzata da ricci serpentiformi. Sia la Dea Uccello che la Dea Serpente, e la sintesi di ambedue, furono adorate in santuari specifici almeno dall'inizio del VI millennio a.C. Il rapporto fra il serpente e il potere generatore della Dea continuò nel tempo, ed era ancora evidente in casi come quelli di Hera e Hathor.

In tutta la civiltà greco-romana, come anche in molte culture africane ed asiatiche, si protrasse la credenza che i serpenti agissero da protettori del focolare e fossero fonti di fertilità e prosperità per gli uomini e per i loro raccolti e greggi; di fatto si credeva che il loro rinascere dopo l'inverno influisse positivamente sulla rigenerazione della natura. Questi poteri erano stati esclusivi della Dea fin dai tempi paleolitici.

Dea Uccello o Dea con testa di Serpente- età 5000 anni

Dea dei Serpenti dal Tesoro Sacro del palazzo di Cnosso, 1600 a.C.

Dea dei Serpenti, Egeo, Creta 1600 a.C.

La Dea-maga Angizia (sorella di Medea e di Circe), aveva scelto come sua dimora le sponde del lago Fucino e con il canto riusciva a dominare i serpenti e comandarli secondo la sua volontà. L'Antico culto della dea Angizia raffigurava una donna con un serpente nella mano sinistra alzata, protettrice dal morso dei serpenti. Una sua statuetta è stata rinvenuta nel lago Fucino, dove si credeva che essa avesse dimora, e Virgilio ricorda la presenza di un "nemus Angitiae", cioè un bosco sacro a questa divinità, nei pressi del lago.

Un testo classico relativamente recente, la deliziosa narrazione L'Asino d'oro di Apuleio(114-184 d.C.) offre una descrizione riveduta della Dea, così come fu considerata nell'Antichità. Lucio Apuleio, viaggiatore instancabile e buon conoscitore delle religioni misteriche del suo tempo, fece parlare la Dea stessa:

"Eccomi Lucio commossa dalle tue preghiere. Io sono la Natura Genitrice di tutte le cose, signora di tutti gli elementi, principio e generazione dei secoli, la più grande dei Numi, la regina dei Mani, la prima fra i Celesti, forma tipica degli Dèi e delle Dee, che governano col mio cenno le luminose vette del cielo, le salutari brezze marine, i lacrimati silenzi degli Inferi. tutto il mondo venera il mio nome, unico se pure sotto molte e diverse forme, con vario rito e con diversi nomi. I Frigi primi abitatori della Terra, mi chiamano la Pessinunzia Madre degli Dèi; gli Attici autoctoni, Cecropia Minerva; ho nome Venere Pafia presso gli abitanti dell'isola di Cipro; Diana Dittina presso i Cretesi famosi arcieri; Proserpina Stigia fra i Siculi trilingui; Vetusta Cerere fra gli Eleusini; altri mi chiaman Giunone, altri Bellona; questi Ecate e quelli Ramnusia. Ma solamente coloro che sono illuminatidai primi raggi del nascente sole, cioè gli uni e gli altri Etiopi, e gli Egiziani ammirevoli per la loro antica dottrina, mi onorano con un culto di adeguate cerimonie e mi appellano col mio vero nome di Iside Regina".

In un erbario inglese del XII secolo conservato al British Museum e citato da Robert Graves, compare un'invocazione alla Dea Madre Terra, una manifestazione neolitica della Dea Gravida Paleolitica, che si rivela molto eloquente:

"Terra, Dea divina, Madre Natura, che generi ogni cosa e sempre fai riapparire il sole di cui hai fatto dono alle genti; guardiana del cielo, del mare e di tutti gli Dèi e le potenze; per il tuo influsso tutta la natura si si acqueta e sprofonda nel sonno..E di nuovo quando ti aggrada tu mandi innanzi la lieta luce del giorno e doni nutrimento alla vita con la tua eterna promessa; e quando lo spirito dell'uomo trapassa è a te che ritorna. A buon diritto invero tu sei detta Grande Madre degli Dèi; Vittoria è il tuo nome divino. Tu sei possente, Regina degli Dèi! O Dea io ti adoro come divina, io invoco il tuo nome, degnati di concedermi ciò che ti chiedo, in modo ch'io possa in cambio colmare di grazie la Tua dinività, con la fede che ti è dovuta.."

Note

(1)Il termine Vecchia Europa, come l'ha definito Marija Gimbutas, include tutta la zona geografica che comprende l'Egeo, i Balcani, l'Europa orientale e centrale, il Mediterraneo centrale e l'Europa occidentale.

(2)Marija Gimbutas ha preso il termine da Riana Eisler, che suo libro "The Chalice and the Blade" propose di denominare "gylania" (gy, di donna e an di andros-uomo) per riferirsi alla struttura sociale nella quale i due sessi mantengono un rapporto sociale egualitario.

Testi

P.Rodriguez, Dio è nato donna, Editori Riuniti

M.Gimbutas, Il Linguaggio della Dea

R.Graves, La Dea Bianca, Adelphi

[align=right]Fonte: http://www.arcadia93.org/simbolismi_dea.html

[/align]

di Ardath Lili Sekhet Babalon

I principali temi rappresentati nel simbolismo della Dea sono il mistero della nascita e della morte, come anche quello del rinnovarsi della vita, non solo umana, ma anche tutta la vita del pianeta e, naturalmente, del cosmo. Simboli e immagini si affollano intorno alla Dea partenogenica (autogeneratrice) e alle sue funzioni di base come Donatrice di Vita o Portatrice di Morte, e non meno importante, come Rigeneratrice della Madre Terra, la Dea della Fertilità, giovane e vecchia, che nasce e muore con la vita vegetale. Essa era l'unica fonte di vita, che prendeva la sua energia da sorgenti e pozzi, dal sole, dalla luna e dalla terra umida. Questo insieme di simboli rappresenta un tempo mitico che è ciclico, non lineare. Questo si manifesta nell'arte con segni di movimento dinamico: spirali che girano e si ritorcono, serpenti attorcigliati e ondulanti, circoli, alte maree, corna bovine, semi germinati e germogli.

Il serpente era il simbolo dell'energia vitale e della rigenerazione, una creatura delle più benevole, non malvagia. Anche i colori avevano un significato differente da quello del sistema simbolico indoeuropeo: il nero non significava morte o inferno; era il colore della fertilità, delle grotte umide e del suolo ferace, del seno della Dea, dove comincia la vita; il bianco, al contrario era il colore della morte, delle ossa, all'opposto del sistema indoeuropeo, nel quale sia il bianco che il giallo sono i colori del cielo e del sole raggiante.

In nessun modo si deve confondere la filosofia da cui derivano queste immagini con quella del mondo pastorale indoeuropeo, nel quale gli dei guerrieri a cavallo rappresentano il cielo radioso o tormentoso, o anche l'inferno paludoso, l'ideologia per cui le dee non sono creatrici, bensì bellezze ("Venus") sposate con gli dèi-cielo.

L'arte che riguarda la Dea, con la sua sorprendente assenza di immagini di guerra e di dominazione maschile, riflette un ordine sociale in cui le donne, in quanto capi di clan o sacerdotesse-regine, assumono un ruolo centrale. La Vecchia Europa(1) e l'Anatolia, come pure la Creta Minoica, erano una "gylania" (2). Questo sistema sociale equilibrato, nè patriarcale nè matriarcale, lascia il suo riflesso nella religione, nella mitologia e nel folklore che si ricavano dagli studi della struttura sociale corrispondente alle culture minoiche e della Vecchia Europa, ed è rafforzato dalla continuità degli elementi in un sistema matrilineare come quelli della Grecia Antica, dell'Etruria, di Roma, del Paese Basco e di altri paesi dell'Europa.

Tuttavia il sistema matrilineare e incentrato sulla Dea, tanto profondamente analizzato da Marija Gimbutas rispetto alla Vecchia Europa, non sembra che rimanesse limitato al continente eurasiatico, ma al contrario, fu anche esteso almeno a tutto il Vicino Oriente, all'Egitto e all'Africa Sahariana. Sebbene in queste ultime regioni non siano state trovate molte figure femminili come in Europa, se ne hanno a sufficienza per poter affermare che la religione della Dea fu universale fino a pochi millenni fa.

Alcuni storici specializzati in culture africane si spingono molto oltre, e sono giunti ad affermare che la Dea primigenia fu nera e nacque della regione nord-est dell'Africa, da dove si estese verso il continente eurasiatico insieme alle ondate migratorie che penetrarono in Europa circa 40.000 anni fa. L'ipotesi è suggestiva e probabile, dato che l'uomo moderno effettivamente proviene dal nord-est africano, proprio come la sofisticata tecnologia aurignaciana, e che la sua via di penetrazione coincide con il centro di espansione della cosidetta "cultura iconografica femminile", cioè della religione della Dea, ma non esiste alcuna attestazione archeologica circa possibili figure di dee africane che siano più antiche di quelle europee. E' possibile che la Dea nacque sia in Africa che in Europa, nessuno oggi sembra poter dire l'ultima parola a tale proposito.

Oya: Dea Madre dell'Africa Occidentale, alcune volte si presenta nella forma di un toro, è adorata dagli Yoruba, è probabilmente anche la dea dell'arcobaleno. E' inoltre la dea della Danza. Figlia unica della dea dell'acqua Yemanya. Oya fece il primo elemento, da cui l'universo esiste. Ella è una delle tre dee dei fiumi, che danno il nome ad un fiume. Lei personifica il fiume Niger, le altre sono Oshun e Oba. Suo fratello e marito era il dio Sjango, al quale lei offrì il governo del tuono e dei fulmini. Una volta egli la vide al fiume mentre mutava in toro, per fargli mantenere il segreto lei si uni a lui ma, egli rivelò ad altre donne il segreto mentre era ubriaco. A causa di ciò sfuggì alla morte molto faticosamente. Come la Dea Madre, Oya porta una doppia ascia sulla testa. Questo è attributo di Sjango, al quale sottrasse il segreto delle tempeste. Con l'avvento della cristianità Oya, Oshun e Oba furono convertiti in Santi. Durante il periodo della schiavitù, il suo culto fu trasportato alle Americhe dove fu adorata come la dea dell'arcobaleno Olla a Cuba e a Porto Rico. A Cuba è anche comparata alla Vergine Maria. In Brasile è chiamata Yansa do Yansan, e fu resa anche qui santa con il nome di Barbara. Nel Voodoo Haitiano è conosciuta come Maman Brigette o Damballah.

Nella regione eurasiatica e nel Vicino Oriente, con l'inizio del VII millennio a.C., le necessità mitologiche delle nuove società in formazione portarono la Gran Dea paleolitica a doversi manifestare attraverso un considerevole numero di appellativi o sembianze differenti, come Dea della Fertilità della Terra o Dea del Grano, Dea Serpente, Dea Pesce, Dea Rana, Dea Riccio e Dea Farfalla o Ape. Tuttavia la sua onnipotenza e le sue funzioni ancestrali rimasero intatte e indiscutibili; anche il suo simbolismo classico continuò ad esistere, seppure incorporando alcuni nuovi disegni che avrebbero finito per acquistare molta importanza rituale.

Ripercorrendo la storia evolutiva della fondamentale Dea Uccello paleolitica, vediamo che dall' VIII al VI millennio a.C. nella regione dell'Egeo e nei Balcani fu rappresentata attraverso un'immagine dotata di un lungo collo fallico, un precedente che, nel passaggio seguente, quando la cultura neolitica del sud-ovest europeo giunse al suo apogeo (circa 5000 a.C.), avrebbe trasformato la dea, (ispirandosi forse al collo serpentiforme di alcuni uccelli acquatici) e dato origine alla Dea Uccello e Serpente. Questa Dea veniva rappresentata sia sotto forma di due divinità distinte (Dea Uccello e Dea Serpente) che di una sola (Dea Uccello e Serpente).

La principale funzione della Dea nel suo nuovo aspetto di Serpente era quella di garantire la continuità dell'energia vitale e offrire rigenerazione ad ogni esistenza esaurita.

La Dea Serpente fu la prima divinità a presentarsi incoronata; così dal VII millennio a.C., le sue immagini apparvero frequentemente con una corona, simbolo di potere e saggezza, o con una pettinatura molto sofisticata, caratterizzata da ricci serpentiformi. Sia la Dea Uccello che la Dea Serpente, e la sintesi di ambedue, furono adorate in santuari specifici almeno dall'inizio del VI millennio a.C. Il rapporto fra il serpente e il potere generatore della Dea continuò nel tempo, ed era ancora evidente in casi come quelli di Hera e Hathor.

In tutta la civiltà greco-romana, come anche in molte culture africane ed asiatiche, si protrasse la credenza che i serpenti agissero da protettori del focolare e fossero fonti di fertilità e prosperità per gli uomini e per i loro raccolti e greggi; di fatto si credeva che il loro rinascere dopo l'inverno influisse positivamente sulla rigenerazione della natura. Questi poteri erano stati esclusivi della Dea fin dai tempi paleolitici.

Dea Uccello o Dea con testa di Serpente- età 5000 anni

Dea dei Serpenti dal Tesoro Sacro del palazzo di Cnosso, 1600 a.C.

Dea dei Serpenti, Egeo, Creta 1600 a.C.

La Dea-maga Angizia (sorella di Medea e di Circe), aveva scelto come sua dimora le sponde del lago Fucino e con il canto riusciva a dominare i serpenti e comandarli secondo la sua volontà. L'Antico culto della dea Angizia raffigurava una donna con un serpente nella mano sinistra alzata, protettrice dal morso dei serpenti. Una sua statuetta è stata rinvenuta nel lago Fucino, dove si credeva che essa avesse dimora, e Virgilio ricorda la presenza di un "nemus Angitiae", cioè un bosco sacro a questa divinità, nei pressi del lago.

Un testo classico relativamente recente, la deliziosa narrazione L'Asino d'oro di Apuleio(114-184 d.C.) offre una descrizione riveduta della Dea, così come fu considerata nell'Antichità. Lucio Apuleio, viaggiatore instancabile e buon conoscitore delle religioni misteriche del suo tempo, fece parlare la Dea stessa:

"Eccomi Lucio commossa dalle tue preghiere. Io sono la Natura Genitrice di tutte le cose, signora di tutti gli elementi, principio e generazione dei secoli, la più grande dei Numi, la regina dei Mani, la prima fra i Celesti, forma tipica degli Dèi e delle Dee, che governano col mio cenno le luminose vette del cielo, le salutari brezze marine, i lacrimati silenzi degli Inferi. tutto il mondo venera il mio nome, unico se pure sotto molte e diverse forme, con vario rito e con diversi nomi. I Frigi primi abitatori della Terra, mi chiamano la Pessinunzia Madre degli Dèi; gli Attici autoctoni, Cecropia Minerva; ho nome Venere Pafia presso gli abitanti dell'isola di Cipro; Diana Dittina presso i Cretesi famosi arcieri; Proserpina Stigia fra i Siculi trilingui; Vetusta Cerere fra gli Eleusini; altri mi chiaman Giunone, altri Bellona; questi Ecate e quelli Ramnusia. Ma solamente coloro che sono illuminatidai primi raggi del nascente sole, cioè gli uni e gli altri Etiopi, e gli Egiziani ammirevoli per la loro antica dottrina, mi onorano con un culto di adeguate cerimonie e mi appellano col mio vero nome di Iside Regina".

In un erbario inglese del XII secolo conservato al British Museum e citato da Robert Graves, compare un'invocazione alla Dea Madre Terra, una manifestazione neolitica della Dea Gravida Paleolitica, che si rivela molto eloquente:

"Terra, Dea divina, Madre Natura, che generi ogni cosa e sempre fai riapparire il sole di cui hai fatto dono alle genti; guardiana del cielo, del mare e di tutti gli Dèi e le potenze; per il tuo influsso tutta la natura si si acqueta e sprofonda nel sonno..E di nuovo quando ti aggrada tu mandi innanzi la lieta luce del giorno e doni nutrimento alla vita con la tua eterna promessa; e quando lo spirito dell'uomo trapassa è a te che ritorna. A buon diritto invero tu sei detta Grande Madre degli Dèi; Vittoria è il tuo nome divino. Tu sei possente, Regina degli Dèi! O Dea io ti adoro come divina, io invoco il tuo nome, degnati di concedermi ciò che ti chiedo, in modo ch'io possa in cambio colmare di grazie la Tua dinività, con la fede che ti è dovuta.."

Note

(1)Il termine Vecchia Europa, come l'ha definito Marija Gimbutas, include tutta la zona geografica che comprende l'Egeo, i Balcani, l'Europa orientale e centrale, il Mediterraneo centrale e l'Europa occidentale.

(2)Marija Gimbutas ha preso il termine da Riana Eisler, che suo libro "The Chalice and the Blade" propose di denominare "gylania" (gy, di donna e an di andros-uomo) per riferirsi alla struttura sociale nella quale i due sessi mantengono un rapporto sociale egualitario.

Testi

P.Rodriguez, Dio è nato donna, Editori Riuniti

M.Gimbutas, Il Linguaggio della Dea

R.Graves, La Dea Bianca, Adelphi

[align=right]Fonte: http://www.arcadia93.org/simbolismi_dea.html

[/align]

Ultima modifica di Hynekeniano il 23/05/2011, 10:20, modificato 1 volta in totale.

23/05/2011, 12:38

Mi piacciono ste dee..

so' sempre co' le puppe di fuori.

(scusate l'ot)

so' sempre co' le puppe di fuori.

(scusate l'ot)

23/05/2011, 13:02

IL TRONO USURPATO

Il processo di trasformazione della Dea in Dio

di Ardath Lili Sekhet Babalon

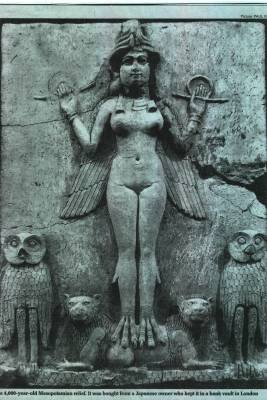

Il processo di assorbimento e di soppiantamento della Dea ad opera di un dio maschile non si verificò ovunque nello stesso modo né allo stesso ritmo, ma il risultato finì con l’essere sempre lo stesso. Se ci soffermiamo, per esempio, a considerare il pantheon sumero dell’inizio del periodo dinastico antico (circa 2850-2340 a.C), momento a partire dal quale le divinità cominciarono ad essere rappresentate sempre più antropomorfizzate, assistiamo ad un caso esemplare: dalla scena scomparvero la Gran Dea Nammu e Ki, Dea della terra.

Dea Nammu

dettaglio della Stele di UR-Nammu

I primi miti conosciuti collocavano Nammu, Ama-to-an-Ki (Madre del cielo e della terra), all’origine di tutto. Come Gran Dea, procreò per partenogenesi gli importantissimi An (o Anu), Dio del cielo, e Ki, Dea della terra, e anche tutti gli altri dèi che esistevano. Nel più antico resoconto conosciuto del pantheon religioso sumero, la Dea Ki e il suo consorte An presiedono insieme all’universo (anki significa universo) e alla totalità degli dèi; ma in un altro documento posteriore datato circa 2400 a.C., i principali dèi cosmici erano quattro nell’ordine seguente: An (cielo), Enlil dio dell’aria, figlio di An e Ki; o di An e Antu (secondo la mitologia accadica posteriore), Ninkhursag (Signora della Montagna) e Enki (o Ea), Dio dell’acqua dolce (figlio di Enlil). Possiamo osservare che sia Nammu, la Gran Dea generatrice dell’universo e madre degli dèi, che la Dea Ki, contitolare del controllo universale, erano sparite dal quadro degli dèi, anche se invece rimaneva, al terzo posto per importanza, la Dea Ninkhursag, che ancora vagamente presentava alcune caratteristiche passate della Dea. Tuttavia, alcuni secoli più tardi, verso il 2000 a.C., Ninkhursag era passata ad occupare l’ultimo posto fra gli dèi cosmici. Sebbene fosse stata una delle divinità più potenti durante il III millennio a.C., finì per essere soppiantata dal Dio Enki, che prese per moglie Ninki, Dea della Terra, per poter assorbire (appropriarsi) le funzioni della potente Ki; e allo stesso dio passarono gran parte degli attributi che aveva avuto la grande Nammu.

Il caso di Enki appare particolarmente interessante. Era un dio dell’acqua, oceano primigenio sul quale riposava la terra, ed era anche un dio del mondo sotterraneo, della sapienza, delle arti e della magia, che organizzò il mondo e che veniva ritenuto molto compassionevole verso le tribolazioni umane. Una divinità costruita utilizzando le funzioni e i simboli che erano stati esclusivi della Dea neolitica. In più il suo numero sacro era il 40, lo stesso di Antu, la moglie del Dio del cielo An. Appare evidente che Enki in un passato remoto era stata una divinità femminile o, almeno, era stata intimamente e intrinsecamente associata alla Dea neolitica.

Il Dio Enki

Abitualmente, se non generalmente, gli attributi della Dea passarono nelle mani degli dèi del vento, dell’aria o del tuono (come Enlil o Zeus) che assunsero le forme e i modi dei re di ogni territorio, mentre invece le dee assorbite venivano eliminate o degradate ad occupare posti secondari come mogli, figlie o madri (o tutti nello stesso tempo) di antichi dèi della vegetazione che erano stati in precedenza i loro figli, amanti e vittime sacrificali.

Una strategia per riuscire a degradare e soppiantare la Dea fu quella di trasformarla in una potenza o essere maligno che, in certe occasioni, a seconda della cornice religiosa dominante, veniva messa in relazione a forze infernali. Così avvenne per esempio che le terribili Gorgoni, dalla testa coperta di minacciosi serpenti (il simbolo della Dea), lunghi denti canini ed occhi enormi, che in origine furono senz’altro dee benevole. Le Gorgoni o Furie derivano da Gea, Dea Madre Terra, e formavano un trio di sorelle, identificate con la Dea Luna, i cui nomi furono: Medusa(che significava saggezza), Steno (vigore), Curiale (universalità), concetti tutti molto lontani dagli esseri mostruosi in cui le trasformarono i greci.

Gorgone

Alcuni racconti mitici sumeri presentano dee come Ereskigal, che crearono e governarono i tre mondi (regno divino, mondo umano, e regno dei morti) fintanto che un dio maschio non limitò i loro poteri e le esiliò in un mondo infernale. Ereskigal, Signora del Grande Sotto, fu considerata la sorella o il lato oscuro della potente Dea astrale Inanna (Signora del Cielo, il cui culto riuscì a sostituire perfino quello dello stesso An a Uruk ) ed entrambe avevano condiviso il dominio sul mondo superiore ed inferiore.

Quando la Dea veniva trasformata in un essere demoniaco o mostruoso, o nella protettrice di esseri di quel tipo, la si faceva abitare negli oscuri abissi delle acque primigenie, rappresentandola esattamente al contrario di come era stata fino ad allora rappresentata. Tale per esempio fu il caso della grande Dea Tiamat, vinta e rimpiazzata dal dio Marduk, un cambiamento di sesso della divinità principale, con conseguente ristrutturazione mitologica, descritto nel testo accadico Enuma Elish (circa 1750 a.C.). La Mesopotamia cadde nel II mill. a.C. sotto il dominio della città di Babilonia il cui dio tutelare era Marduk.

Lilith

Tutta la manipolazione fu realizzata servendosi dell’Epopea della Creazione o Enuma Elish, opera che fu redatta ex professo ed è considerata il primo esempio documentato della politica di trasformazione della divinità in demonio, in seno alle credenze culturali che venivano soppiantate dalla nuova religione dominante.

Troveremo questa stessa strategia nella religione giudaico-cristiana. Una volta postulato il monoteismo biblico, tutti gli dèi e le dee dei popoli vicini passarono ad essere visti come demoni.

La Chiesa cattolica fece altrettanto con la maggior parte delle divinità che trovò nel corso della sua espansione, anche se, quando il culto era molto radicato fra la popolazione e non era facile screditarlo, la Chiesa operò con pragmatismo e si inventò un santo o una santa che assimilò e si sovrappose al dio o alla dea originale.

Esempi di questa maniera di procedere li troviamo in San Giorgio, modello del Dio che come Murduk, lotta e vince la dea/dragone, o in santa Brigida, l’inesistente monaca inventata per sostituire il culto della dea triplice Brigit adorata dai Briganti(1).

La cultura indoeuropea trasformò in dragoni o serpenti tutte le manifestazioni della Dea che non potè assorbire, o le associò a esseri tanto potenti quanto maligni e traditori, facendo della loro persecuzione e morte la ragione della lotta protettiva degli dei guerrieri del cielo contro le forze delle tenebre.

L’accadico Marduk trionfò sui dragoni della Dea Tiamat; l’egiziano Ra lottava ogni notte contro Apofis, il serpente gigantesco del Caos che proteggeva la Dea Naunet nei suoi abissi acquatici; il greco Apollo uccise Pitone, il drago o serpente generato da Gea; l’indù Indra, dio del cielo, secondo i Veda, era in lotta perenne con il drago o demonio Vritra, figlio di Danu; e lo stesso Yahvè biblico ha un dragone come nemico.

L’immagine dell’eroe che uccide il dragone o il serpente, imposta dall’Oriente, arrivò fino alla nostra cultura religiosa attuale come simbolo della vittoria della luce e del maschile sulle tenebre e il femminile.

Nello stesso senso di demonizzazione della Dea e del femminile deve essere visto il noto racconto biblico di Eva.

L’iconografia della scena, con donna attiva e sicura di se stessa vicino all’albero (che in questo caso è della conoscenza) e un serpente, appare una rozza ed efficace degradazione del mito originale (con Dea=albero della vita e speranza di rigenerazione=serpente in virtù della femminilità) che stravolse il suo significato allegorico al fine di denigrare tutto ciò che è femminile. Col ridurre il serpente (Dea) in demonio, la Conoscenza in qualcosa di proibito e pericoloso e la donna nell’unica colpevole di tutti i mali, si chiuse il cerchio più tragico della nostra storia.