IL SEGRETO DI DANTE E LE QUATTRO CHIAVI DELLA DIVINA COMMEDIA di Michele Perrotta

Oltre alla Bibbia, persino “La Divina Commedia” di Dante Alighieri, il sommo poeta del Dolce Stil Novo, possiede quattro chiavi di lettura, a rivelarcelo è lo stesso Dante nel Convivio, secondo trattato Cap. 1:

Cita:

“Dico che, sì come nel primo capitolo è narrato, questa sposizione conviene essere litterale e allegorica. E a ciò dare a intendere, si vuol sapere che le scritture si possono intendere e deonsi esponere massimamente per quattro sensi. L’uno si chiama litterale, e questo è quello che non si stende più oltre che la lettera de le parole fittizie, sì come sono le favole de li poeti.

L’altro si chiama allegorico, e questo è quello che si nasconde sotto ’l manto di queste favole, ed è una veritade ascosa sotto bella menzogna: sì come quando dice Ovidio che Orfeo facea con la cetera mansuete le fiere, e li arbori e le pietre a sè muovere; che vuol dire che lo savio uomo con lo strumento de la sua voce fa[r]ia mansuescere e umiliare li crudeli cuori, e fa[r]ia muovere a la sua volontade coloro che non hanno vita di scienza e d’arte: e coloro che non hanno vita ragionevole alcuna sono quasi come pietre. E perchè questo nascondimento fosse trovato per li savi, nel penultimo trattato si mosterrà. Veramente li teologi questo senso prendono altrimenti che li poeti; ma però che mia intenzione è qui lo modo de li poeti seguitare, prendo lo senso allegorico secondo che per li poeti è usato. Lo terzo senso si chiama morale, e questo è quello che li lettori deono intentamente andare appostando per le scritture, ad utilitade di loro e di loro discenti: sì come appostare si può ne lo Evangelio, quando Cristo salio lo monte per transfigurarsi, che de li dodici Apostoli menò seco li tre; in che moralmente si può intendere che a le secretissime cose noi dovemo avere poca compagnia.

Lo quarto senso si chiama anagogico, cioè sovrasenso; e questo è quando spiritualmente si spone una scrittura, la quale ancora [sia vera] eziandio nel senso litterale, per le cose significate significa de le superne cose de l’etternal gloria sì, come vedere si può in quello canto del Profeta che dice che, ne l’uscita del popolo d’Israel d’Egitto, Giudea è fatta santa e libera. Chè avvegna essere vera secondo la lettera sia manifesto, non meno è vero quello che spiritualmente s’intende, cioè che ne l’uscita de l’anima dal peccato, essa sia fatta santa e libera in sua potestate. E in dimostrar questo, sempre lo litterale dee andare innanzi, sì come quello ne la cui sentenza li altri sono inchiusi, e sanza lo quale sarebbe impossibile ed inrazionale intendere a li altri, e massimamente a lo allegorico. È impossibile, però che in ciascuna cosa che ha dentro e di fuori, è impossibile venire al dentro se prima non si viene al di fuori: onde, con ciò sia cosa che ne le scritture [la litterale sentenza] sia sempre lo di fuori, impossibile è venire a l’altre, massimamente a l’allegorica, sanza prima venire a la litterale…”.

Dante (il suo vero nome era in realtà Durante) che apparteneva alla confraternita dei “Fidelis In Amore” o Fedeli d’amore, una confraternita di matrice misterica pre Rosacrociana, conosceva benissimo, soprattutto attraverso il templarismo, i segreti cabalistici, il misticismo islamico, la filosofia vedica ed altri misteri inerenti all’esoterismo.

Il Sommo poeta era, infatti, assai vicino ai Cavalieri Templari e persino ad alcuni gruppi Sufi.

Molti studiosi oggi concordano nel dichiare che Dante fu un iniziato alle scuole misteriche e che le sue opere siano ricche di simbolismo esoterico di matrice spiritualista.

“O voi che avete gl’intelletti sani, Mirate la dottrina che s’asconde Sotto il velame detti versi strani!”

(Inferno, Canto IX, 61-63 Dante Alighieri)

Per comprendere la pluralità dei quattro livelli di lettura di un testo dobbiamo partire dal presupposto che la visione medioevale del mondo eri di natura simbolica, cioè ogni aspetto mondano non ha un unico significato come è nella visione moderna della realtà, ma rimanda sempre a qualcos’altro, cioè a un significato che va al di là delle apparenze, a un qualcosa che va verso il mondo del trascendente.

Il metodo di lettura allegorica dei testi venne sistematicamente applicato già nei primi secoli del Medioevo, in particolare si afferma l'uso di individuare quattro specifici livelli di senso, sia per i testi sacri, sia per i testi letterari; in particolare è il teologo San Tommaso d'Aquino, padre del tomismo, a catalogare questi sensi, ripresi da Dante Alighieri ne Il Convivio.

Dante, nell'epistola XIII, scritta in latino, in cui dedica il Paradiso a Cangrande della Scala, fornisce una serie di indicazioni su come accostarsi alla Commedia, sui criteri d’interpretazione, sul rapporto tra senso letterale e senso allegorico su cui è costruita.

Il Sommo poeta scrive:

Cita:

“Per chiarire quello che si dirà,bisogna premettere che il significato di un'opera è polisemico, cioè con più significati.Il primo va preso alla lettera (significato letterale),l'altro è la verita di quello preso alla lettera (allegorico)...”. “Il soggetto di tutta l'opera,presa letteralmente, è lo stato delle anime dopo la morte [...] Se poi l'opera la si prende allegoricamente, il soggetto è l'uomo secondo che meritando o demeritando per la libertà d'arbitrio è soggetto alla giustizia del premio o del castigo [...]”.

I quattro livelli sono i seguenti:

*1 - Il livello letterale, che riguarda il significato di superficie della narrazione, la “fabula” o “novella”.

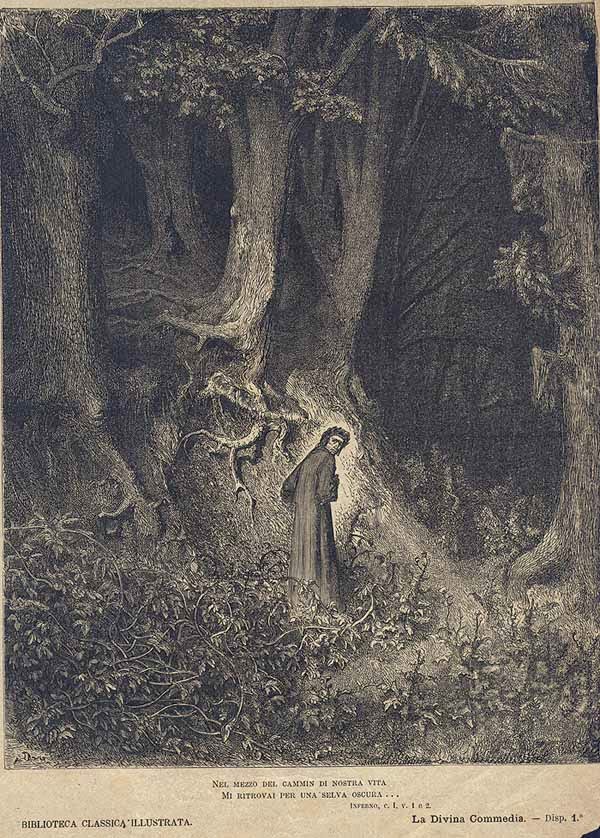

*2 - Il livello allegorico, è quello che rimanda ad un altro significato, collegato al senso letterale da un rapporto analogico (Es. in Dante la Lonza corrisponde alla frode, il Leone la violenza, la Selva oscura incarna il buio del peccato e lo smarrimento dell’essere incarnato, assuefatto dal piacere dei sensi, la Diritta via, invece, simboleggia la salvezza e la retta via spirituale da seguire, analoga alla “Sunnah ” dell’Islam).

*3 - Il livello morale, cioè si intende ricavare dai fatti raccontati un modello di comportamento, un’idea di bene e di virtù, un insegnamento morale (es. il fallimento della spedizione di Ulisse che mostra che la sapienza da sola non è sufficiente a raggiungere la beatitudine e vita eterna.

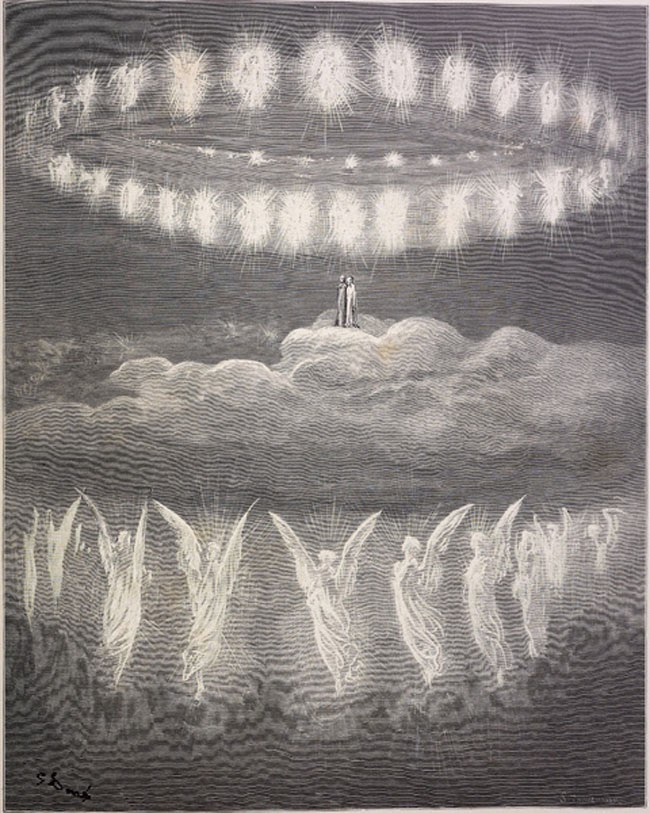

*4 - Il livello anagogico (da anà, in alto; agogico, portare) rimanda alle verità teologiche più elevate (Es. il mistero della trinità rappresentato dalla visione dei tre cerchi che si intersecano nell'ultimo canto del paradiso).

Il capolavoro che Dante compie, oltre alla bellezza sonora delle terzine, risiede nella sua capacità di trasmettere questo complesso e artificioso meccanismo di significati con versi di elevatissima poesia che restano scolpiti, ancora oggi, nel cuore del lettore.

*******

L’esoterismo nelle opere di Dante era conosciutissimo anche in tempi passati.

Luigi Valli, nel suo libro “Il linguaggio segreto di Dante e dei Fedeli d’Amore”, esordisce con queste parole:

Dedico questo libro alla gloriosa memoria di Ugo Foscolo, Gabriele Rossetti, Giovanni Pascoli i tre poeti d'Italia che infransero i primi suggelli della misteriosa opera di Dante.

Ho scritto in fronte al libro i nomi dei tre poeti nobilissimi che con le loro rivelazioni aprirono la via a queste mie indagini sul pensiero di Dante. Li ho scritti non solo per esprimere la mia riverenza per la loro grande opera, ma anche per affermare che in questo libro si prosegue una tradizione di studi ormai più che centenaria, la quale ha avuto la sua continuità, la sua lenta maturazione e il suo logico sviluppo, quantunque una critica che si dà pomposamente, per quanto arbitrariamente, il titolo di «positiva», usi l#697;artificio di raffigurare coloro che hanno seguìto il nostro indirizzo come altrettanti fantasticatori isolati.

Nel 1825 Ugo Foscolo, ponendo col suo genio su nuove basi l#697;interpretazione di Dante, gettati da parte i vecchi commenti, affermava limpidamente lo stretto legame fra la Divina Commedia e la Monarchia: affermava che la Commedia è pervasa da un profondo spirito rinnovatore politico e religioso, che ha un segreto contenuto mistico e profetico, che essa è una grande profezia esposta in un «sistema occulto». Nel 1847 Michelangelo Caetani duca di Sermoneta poneva un caposaldo di questo «sistema occulto», dimostrando che nella Divina Commedia Enea, come rappresentante dell #697;Impero, viene con ufficio di Messo Celeste a infrangere le porte di Dite, le porte dell#697;ingiustizia.

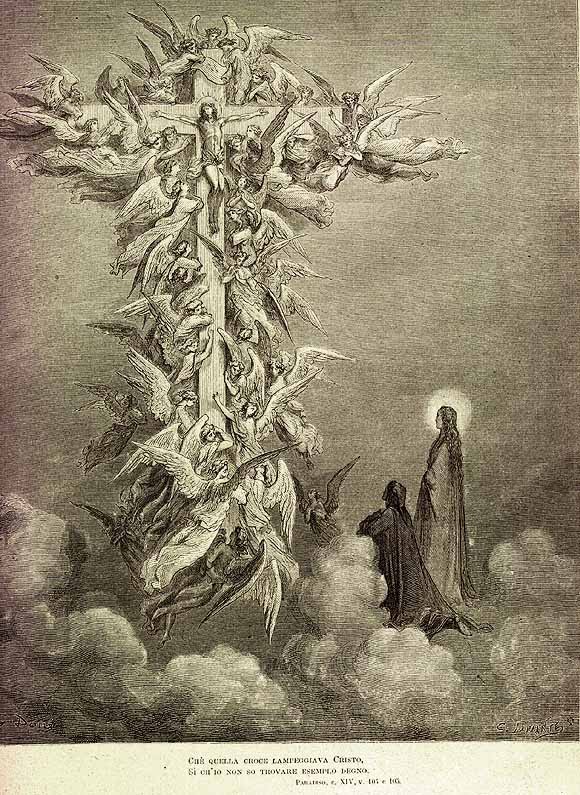

Il suo intervento significa che l#697;aiuto della virtù imperiale è necessario esso pure al cristiano per percorrere la via della salvezza. Nel 1902 Giovanni Pascoli, dopo aver raccolto la caduta interpretazione del Caetani e dopo aver rivelato la significante costruzione segreta del mondo dantesco, intravedeva il rapporto misterioso, profondo e ardito che lega nel Poema, che è il Poema della redenzione umana, la Croce con l#697;Aquila.

Nel 1922, muovendo dalle scoperte del Pascoli, mettevo in luce più di trenta simmetrie della Croce e dell#697;Aquila, segreta ossatura simbolica di tutta la Commedia, e la dottrina originale che esse esprimono e che non è se non quel «sistema occulto» del quale Ugo Foscolo un secolo prima aveva intuito la presenza nel Poema. Parallelamente a questo sviluppo di idee se ne svolgeva però anche un altro.

Gabriele Rossetti nelle sue opere, scritte tra il 1826 e il 1847, poneva la tesi arditissima e inaudita che tutta la poesia d#697;amore di Dante e dei suoi amici fosse costruita secondo un gergo convenzionale e che, sotto la finzione dell#697;amore per la donna, nascondesse le idee iniziatiche di una setta segreta che aveva speciali intenti politici e religiosi.

Come il Caetani dopo la prima intuizione del Foscolo aveva posto saldamente un punto dell#697;interpretazione della Divina Commedia, così Francesco Perez nel 1865 fissava un punto dell#697;interpretazione della poesia d#697;amore, dimostrando limpidamente che la Vita Nuova di Dante è racconto mistico e simbolico nel quale si parla, non della moglie di Simone de#697; Bardi, ma della mistica «Sapienza», della donna stessa della quale si parla nella Sapienza di Salomone e nel Cantico dei Cantici.

Il Pascoli, pur facendo qualche lieve concessione all#697;idea di una Beatrice storica, accolse sostanzialmente la teoria del Perez.

Questo mio libro accoglie non solo la tesi del Perez, ma a essa ricollega, dopo averle purificate dalle molte scorie, alcune mirabili verità intuite da Gabriele Rossetti e, sulla base di documenti ignoti all#697;uno e all#697;altro, ricostruisce con nuovo metodo e secondo nuove linee, il simbolismo iniziatico che animò di una profonda segreta e drammatica vita mistica la lirica di Dante e dei suoi compagni, che la nostra critica scambia ancora per poesia d#697;amore, perché si fida ingenuamente di quel suo significato superficiale che era congegnato ad arte per la «gente grossa».

Senza impegnare in tutto quello che io dico l#697;autorità dei grandi che mi hanno preceduto e aperta la via e senza impegnare minimamente me stesso nelle induzioni erronee dalle quali essi furono talvolta sviati, affermo con orgoglio la derivazione diretta della mia indagine dalla loro indagine.

Ma nello scrivere in fronte a questo libro i nomi di Gabriele Rossetti e di Giovanni Pascoli ho avuto anche un altro intendimento. Tutti sanno che quella critica «positiva», alla quale ho accennato sopra, vituperò e derise, boicottò e diffamò l#697;opera dantesca di questi due grandi italiani senza compiere su di essa nessun esame serio e onesto.

E io scrivendo i loro nomi nella prima pagina di quest#697;opera, ho voluto esprimere nella maniera più limpida quale conto io faccia di questa critica e quanta cura mi dia di ottenere il suo consenso e la sua approvazione.

Vero è che oggi, mentre la nostra gioventù studiosa accoglie con commosso fervore le interpretazioni dantesche del Pascoli e quelle che da esse derivano, e abbiamo ancora negli orecchi gli insulti e i disdegni con i quali quella critica le bersagliò per venti anni, non so se vi siano ancora molti studiosi disposti a prendere sul serio questo genere di sentenze.

Ma con la stessa franchezza con la quale esprimo i miei sentimenti verso la così detta «critica positiva», voglio e devo, in perfetta umiltà di spirito, riconoscere avanti ai giovani e ai lettori spregiudicati, per i quali io scrivo, le gravi deficienze di questa mia opera, nella quale solo una minima parte degli argomenti ho potuto raccogliere; nella quale non mancano certo né ipotesi secondarie da rivedere, né errori da ricorreggere e che vuole essere più che altro un richiamo gettato alla gioventù studiosa di libero animo, perché con serenità, con obiettività e con calma riconsideri alcune importantissime idee, che già balenarono confusamente all#697;animo commosso di alcuni nostri nobilissimi spiriti di reggenti e di poeti, idee che mostrano forse oggi la loro chiarezza e la loro profondità anche se al loro apparire furono disconosciute e derise dalla miopia boriosa della critica tradizionale, impigliata tra le piccolezze confuse della «lettera che uccide».

In questi altri due capitoli che riportiamo nelle righe sottostanti, invece, il Valli ci spiega altre cose interessantissime sui Fedeli D’amore e sulla Divina Commedia:

*******

TRACCE DEL GERGO DEI "FEDELI D'AMORE" NELLA "COMMEDIA":

Ma se Dante nello scrivere la Commedia, pur rifacendo a modo suo la dottrina dei «Fedeli d#697;Amore» conserva la simbologia della Donna#8208;Beatrice#8208;Sapienza, è e si sente un «Fedele d#697;Amore» (come tutti i dissidenti e tutti gl#697;innovatori egli pretende naturalmente di essere la vera espressione di una tradizione o il vero rivelatore della verità), non dobbiamo aspettarci che qualche traccia del vecchio gergo, qualche ricordo di esso non spunti nella Commedia qua e là, pur attraverso il nuovo modo di simbolizzare?

Un esempio. Durante la vita di Dante, le città e i castelli d#697;Italia ghibellini esposti di continuo all#697;assalto dei guelfi erano innumerevoli. È proprio un caso che Dante, volendone citare qualcuno, ne vada a scegliere uno che non aveva nulla a che vedere con lui e con la sua vita, ma che per avventura si chiamava «Santa Fior»?

O non forse, ricordandosi d#697;essere il consumato artefice del gergo, volle dire a chi conosceva bene le cose, che chi era esposto in Italia alle vessazioni dei nemici per essere fedele all#697;Impero era proprio la setta, la Santa Fior, il Fiore, la Rosa, quel «Fiore» di cui tutti costoro erano «fatti servitori»? E vedrai Santa Fior com#697;è secura! Ma v#697;è un punto nel quale il ricordo del gergo è forse più tragico e profondo. Nella Divina Commedia non appare «Pietra» né il suo nome.

La figura di Pietra è stata assunta apocalitticamente dalla meretrice.

Tuttavia i Papi simoniaci sono ficcati «per la fessura della pietra piatti» e finiscono misteriosamente giù giù nel seno di questa «pietra» e un altro Papa avaro è legato alla pietra del pavimento nel Purgatorio, e v#697;è di più: se non appare «Pietra», si parla però di colei che impietra, che fa di smalto, la Gorgone, che significa certamente l#697;errore intellettuale, addirittura l#697;eresia.586 Non forse Dante volle addirittura dire che l#697;errore della Chiesa corrotta, negatrice e usurpatrice dell#697;Impero, che era Pietra e impietrava gli altri («Petra è di fuor che dentro petra face») era addirittura l#697;eresia dannatrice che si ergeva a impietrare gli uomini sulla porta dell#697;ingiustizia, sulla porta di Dite, finché non venisse a infrangere quella porta il Messo celeste con la virtù dell#697;Aquila?

Naturalmente se Dante pensò questo, non intese di dire (giova ripeterlo) che era eresia impietrante tutta la dottrina della Chiesa, ma che era eresia impietrante quella corruzione della Sapienza santa che egli chiamò la meretrice, quella che distribuiva «i privilegi venduti e mendaci», quella che mentiva in materia di fede per servire gli appetiti mondani dei pontefici corrotti, negando i diritti sacri di quell#697;Aquila senza la quale non c#697;è salvazione. Quella era «pietra», quella era «morte», quella era «meretrice».

Infatti se Pietra non appare in persona, Dante si fa dire da Beatrice una stranissima cosa, e cioè, ch#697;egli non intende bene il dramma dell#697;albero dispogliato e la parte che ha in esso l#697;intervento dell#697;Impero, in quanto egli è «nell#697;intelletto fatto di pietra e impietrato tinto» sì che è abbagliato dalla parola rivelatrice della Sapienza.

Dante in questo stranissimo passo ha voluto dire che se l#697;uomo non comprende che l#697;albero santo dev#697;essere rinverdito con il ritorno dell#697;Aquila e che soltanto il ritorno dell #697;Aquila ristabilirà le condizioni della redenzione, se l#697;uomo questo non comprende, ciò accade perché egli è impietrato, cioè perché la Chiesa corrotta, quella che impietrava, (quella «Pietra di fuor che dentro pietra face») lo ha ingannato nascondendogli la verità santa della Croce e dell#697;Aquila, affermando con menzogna che spettavano a lei i diritti dell#697;Impero, occultandogli la parte che ha l#697;Impero nella redenzione, cioè la parte che ha l#697;Aquila nel rinverdimento dell#697;albero della Giustizia originale.

Il famoso discorso di Beatrice nel Canto XXXIII del Purgatorio suona in realtà così: «Sappi che la Chiesa vera non esiste più: il vaso che il serpente ruppe fu e non è.

Ma l#697;Aquila non sarà senza reda, sarà ristabilito l#697;Impero da un Cinquecento diece e cinque messo di Dio che ucciderà la falsa dottrina e il falso potere civile al quale essa è asservita, e che stanno sul carro della Chiesa: la Fuia e il Gigante. Tutto ciò ti sembra scuro, ma presto sarà chiarito dai fatti. Tu porta questa profezia come io te la porgo ai vivi che però sono in realtà morti (i vivi del viver che è un correr alla morte). Ma ricordati di dire anche (perché senza di ciò la profezia sarebbe incomprensibile), come hai veduto la pianta dell#697;originalis justitia: l#697;hai veduta dirubata per una seconda volta (dispogliata, ora che manca l#697;Aquila e com#697;era dispogliata quando mancava la Croce).

Chiunque attenta alla pianta dell#697;originalis justitia offende Iddio con bestemmia di fatto come fece Adamo, ma il tuo ingegno dorme (è lontano dalla verità) se non comprende che il suo essere travolta verso la cima ha una profonda ragione e significa che l#697;uomo non deve attentare a essa che è il limite imposto alla conoscenza». E ora comincia la parte importantissima.

«Tu uomo, non comprendi tutto questo perché i pensieri vani hanno fatto intorno alla tua fronte quello che fa l#697;acqua di Elsa intorno agli oggetti, li hanno cioè incrostati, pietrificati e il vostro piacere errante ha fatto diventare neri i frutti bianchi come Piramo fece diventare neri i frutti bianchi del gelso». (Sono i bianchi fiori mutati in persi dei quali si parla nella canzone Tre donne):

“E se stati non fossero acqua d#697;Elsa li pensier vani intorno a la tua mente e#697;l piacer loro un Pirano a la gelsa per tante circostanze solamente la giustizia di Dio, ne l#697;interdetto, conosceresti a l#697;arbor moralmente. Ma perch#697;io veggio te ne lo #697;ntelletto fatto di pietra, ed impetrato, tinto, sì che t#697;abbaglia il lume del mio detto, voglio anco, e se non scritto, almen dipinto, che te ne porti dentro a te per quello che si reca il bordon di palma cinto”.

Se dunque Dante non comprende che nell#697;interdetto posto, nell#697;ordine dell#697;originalis justitia c#697;era la giustizia di Dio e che quindi l#697;ordine violato dev#697;essere ristabilito con la cooperazione della giustizia, dell#697;Aquila; se, in poche parole, Dante non comprende che soltanto il ritorno dell#697;Impero potrà far rifiorire l#697;albero violato d#697;Adamo, ciò è per colpa di Pietra, perché egli è impetrato, perché i pensieri vani suggeriti da Pietra hanno impetrato la sua mente (si ricordi che qui egli è il simbolo dell#697;umanità) come fa l#697;acqua di Elsa e non solo impetrato, ma tinto, cioè oscurato, come si oscurarono i frutti del gelso.

È Pietra la Chiesa corrotta che indurisce e oscura le menti degli uomini, che impietra e tinge nascondendo la verità santa della Croce e dell#697;Aquila che è rivelata da Beatrice.

Ecco come e dove torna nascosta nella Commedia questa terribile Pietra ed ecco perché la critica consueta non poteva intendere nulla in quel «fatto di pietra» e in quel «tinto» e in tutto «l#697;altovolante» e misterioso discorso di Beatrice. La ricerca delle tracce del gergo nella Divina Commedia sarebbe un#697;indagine lunga e complessa. Abbiamo già visto come nel canto di Marco Lombardo assai probabilmente il gruppo dei tre vecchi fedeli alle virtù dell#697;antica età, stia a ricordare un gruppo delle tre sette fedeli alla Chiesa primitiva e come si riferisca ai sottintesi consueti del gergo anche l#697;allusione a Gherardo e a Gaia sua figlia.

*******

"PER CRUCEM ET AQUILAM AD ROSAM"

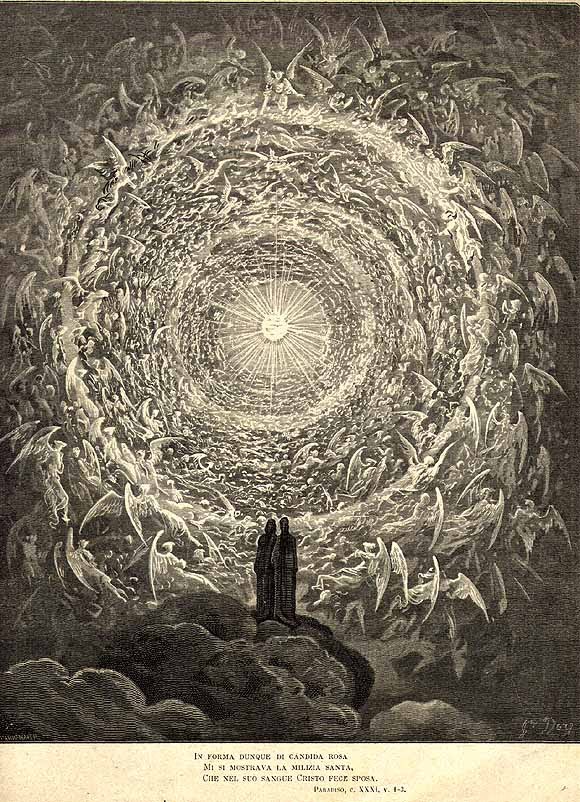

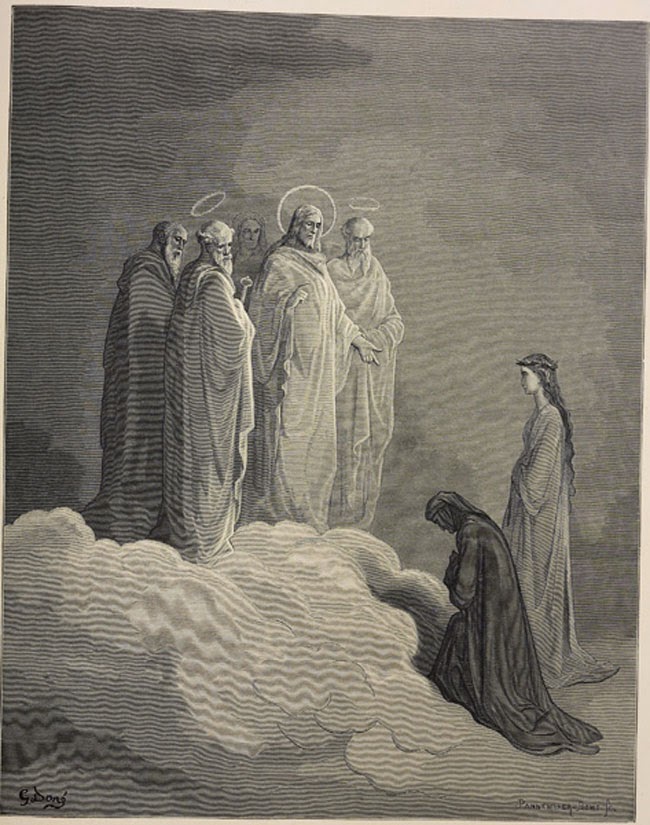

Ma v#697;è nella Divina Commedia un simbolo importantissimo, la cui derivazione dalla simbologia settaria è per me indiscutibile ed è proprio il più vecchio, il più comune, il più diffuso, il più abusato simbolo dei «Fedeli d#697;Amore»: la Rosa.

Il fatto che lo spirituale luogo della perfetta contemplazione celeste, la meta di tutto il viaggio, la perfezione ultima di chi contempla Iddio sia raffigurata come una «candida Rosa», come quella «Rosa» e quel «Fiore» (Quando scendean nel «Fior» di banco in banco - Paradiso, XXXI) che era la mèta di tutti i mistici viaggi e di tutti i mistici ardori dei poeti, non può essere pensato come casuale se non da chi abbia risoluto di non voler intendere assolutamente nulla in tutto questo mondo di simboli.

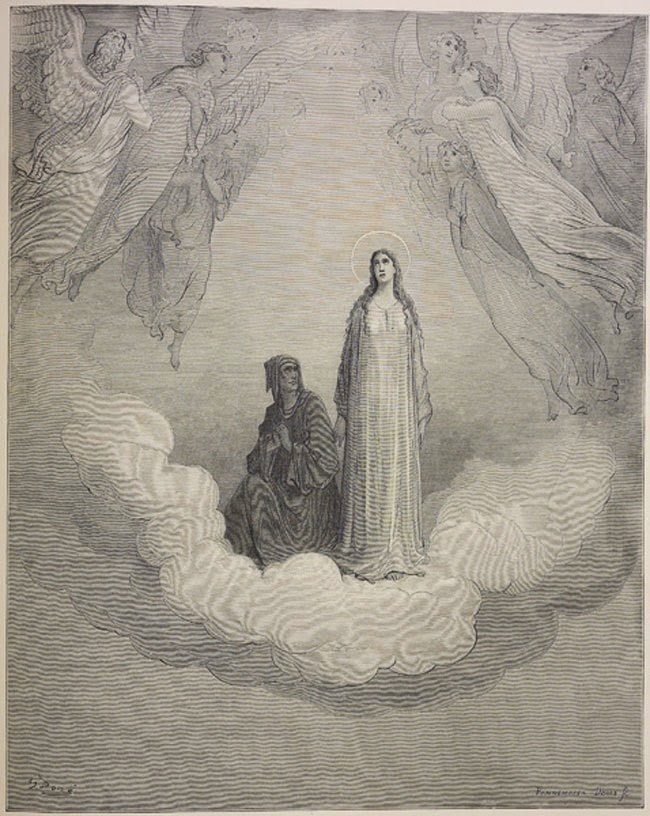

La Divina Commedia è uno dei tanti poemi e romanzi, tutti a base mistica, diffusi dall #697;Indostan alla Loira, nei quali il dramma ha per mèta la conquista della «Rosa», del «Fiore», o di una misteriosa Biancofiore. Partendo dalla selva oscura dell#697;antica «ignorantia», Dante, sanato dalla Croce, aiutato e integrato da Virgilio che fu sanato dall#697;Aquila, giunge alla Sapienza santa: Beatrice. Ed è questa Sapienza santa che di sfera in sfera lo porta all#697;atto della suprema contemplazione che si attua in una «Rosa» e ivi, nella Rosa, la Sapienza lo abbandona e Dante si trova d#697;accanto Bernardo, l#697;atto della contemplazione pura, nel quale la Sapienza si è risolta, Bernardo che è fedele di Maria, pura carità come Dante era fedele di Beatrice pura sapienza.

Si ripete ancora in una forma completamente diversa e meravigliosamente poetica e umanizzata, la simbologia di Riccardo da S. Vittore, secondo la quale Rachele muore nel dare alla luce Beniamino, la Sapienza muore all#697;atto della contemplazione pura, Beatrice scompare lasciando al suo posto il mirabile contemplante.

Ma questo avviene nel giallo della «Rosa sempiterna» simbolo che veniva a Dante dalla tradizione eterodossa e iniziatica.

Era, mirabilmente raffigurata, quella mistica Rosa che i poeti avevano in così diverse forme esaltato contrapponendola alla Chiesa corrotta, alla Babilonia odiata, «Fiore» contro «Pietra», come vera dottrina della verità, vera visione e contemplazione di Dio.

La Chiesa che tutto seppe incamerare e che già aveva simboleggiato talora nella rosa Maria o il Cristo, incamerò anche la «Mistica Rosa» e ne fece definitivamente un attributo della Vergine.

Nel secolo XIV furono composte le litanie lauretane e si ritrovò ormai fissato per sempre tra gli attributi della Vergine quello di «Mystica Rosa»! E oggi nelle nostre chiesette di campagna, odorate dalle rose di maggio, le donne ignare del nostro popolo ancora dolcemente chiamano e invocano «Rosa Mystica» e «non sanno che si chiamare»!

Ma intanto, in un#697;altra corrente di misticismo più o meno segreto, rimane viva una formula che, se non storicamente, certo per la spirituale analogia, si ricollega in parte al pensiero della Divina Commedia.

La formula dei Rosacruciani riassumente il processo d#697;innalzamento attraverso il dolore e attraverso la fede fino alla verità santa, contemplazione di Dio, suona com#697;è noto:

Per Crucem ad Rosam.

L#697;idea se non la formula, è tutt#697;altro che estranea ai «Fedeli d#697;Amore».

Abbiamo visto nella figura rivelatrice di Francesco da Barberino i «Fedeli d#697;Amore» che nei primi gradi, della scienza faticosa e della prova dolorosa, son trafitti dai dardi d#697;Amore, negli ultimi, nella conquista gioiosa, hanno in mano le rose, quelle stesse rose che Amore tiene in fascio nelle sue mani come promessa di conoscenza beatificante (Dante canta alla vigilia della mistica morte di Beatrice:

Si lungiamente m#697;ha tenuto amore Che sì com#697;elli m#697;era forte in pria Così mi sta soave ora nel core.)

Ebbene se si voglia riassumere in una formula brevissima il pensiero di Dante nella Divina Commedia, nel quale non la Croce sola, ma anche l#697;Aquila sono i mezzi attraverso i quali la Grazia conduce l#697;uomo alla visione beatificante di Dio che avviene in una Rosa candida nell#697;Empireo, potremmo usare la formula: «Per crucem et aquilam ad rosam».

La grande idea della Croce veniva a Dante dalla tradizione cristiana e cattolica, la grande idea dell#697;Aquila dalla tradizione di Roma e dal suo fervore di ricostituzione civile nell#697;ideale universalistico dell#697;Impero; la grande idea della Rosa dalla tradizione mistica dei «Fedeli d#697;Amore».

Questa è la sintesi più breve del suo gigantesco pensiero.

*******

Anche Renè Guenon nel suo libro “L’esoterismo di Dante” ci regala perle immortali sul maestoso senso esoterico nell’opera del Sommo Poeta - riportiamo due capitoli:

"SENSO APPARENTE E SENSO NASCOSTO"

“0 voi che avete gl'intelletti sani, Mirate la dottrina che s'asconde Sotto il velame delli versi strani!”

Con queste parole (1), Dante indica in modo molto esplicito che nella sua opera vi è un senso nascosto, propriamente dottrinale, di cui il senso esteriore e apparente è soltanto un velo, e che deve essere ricercato da coloro i quali sono capaci di penetrarlo. Altrove, il poeta va più lontano ancora, poiché dichiara che tutte le scritture, e non soltanto quelle sacre: “si possono intendere e debbonsi sponere massimamente per quattro sensi” (2), è evidente, d'altronde, che questi diversi significati non possono in nessun caso distruggersi od opporsi, ma debbono invece completarsi ed armonizzarsi come le parti di uno stesso tutto, come gli elementi costitutivi di una sintesi unica.

Così, che la Divina Commedia, nel sue insieme, possa interpretarsi in più sensi, è una cosa che non può essere messa in dubbio, poiché abbiamo a tal riguardo proprio la testimonianza del suo autore, sicuramente meglio qualificato di ogni altro per informarci delle sue intenzioni.

La difficoltà comincia solamente quando si tratta di determinare questi diversi significati, soprattutto i più elevati o i più profondi, e anche a tal riguardo cominciano naturalmente le divergenze di vedute fra i commentatori.

Questi si trovano generalmente d'accordo nel riconoscere, sotto il senso letterale del racconto poetico, un senso filosofico, o piuttosto filosofico-teologico, ed anche un senso politico e sociale; ma, con il senso letterale stesso, non si arriva così che a tre sensi, e Dante ci avverte di cercarne quattro; quale è dunque il quarto?

Per noi, non può essere che un senso propriamente iniziatico, metafisico nella sua essenza. ed al quale si riattaccano molteplici dati, i quali senza essere tutti d'ordine puramente metafisico, presentano un carattere ugualmente esoterico, è precisamente in ragione di questo carattere che un tal senso profondo è completamente sfuggito alla maggior parte dei commentatori; e tuttavia, se viene ignorato o misconosciuto, gli altri sensi stessi non possono essere afferrati che parzialmente, poiché esso è come il loro principio, nel quale la loro molteplicità si coordina e si unifica.

Coloro stessi che hanno intravisto questo lato esoterico dell'opera di Dante si sono molto ingannati quanto alla sua vera natura, dato che, il più delle volte, non avevano la reale comprensione di queste cose, e dato che la loro interpretazione risentiva di pregiudizi che era loro impossibile evitare.

Così Rossetti e Aroux, che furono fra i primi a segnalare l'esistenza di questo esoterismo, credettero poter concludere all’“eresia” di Dante, senza rendersi conto che così mischiavano delle considerazioni riferentisi a dominii del tutto differenti; la verità è che, pur sapendo certe cose, ve ne sono molte altre che essi ignoravano e noi cercheremo di indicarle, senza avere affatto la pretesa di dare un'esposizione completa di un soggetto che sembra veramente inesauribile.

La questione per Aroux si è posta in questi termini: Dante fu cattolico o albigese? Per altri, essa sembra piuttosto porsi nel modo seguente: fu cristiano o pagano (3)?

Da parte nostra, non pensiamo che questo sia il punto di vista da cui porsi, poiché il vero esoterismo è una cosa del tutto differente dalla religione esteriore, e, se ha qualche rapporto con questa, non può essere che in quanto trova nelle forme religiose un modo d'espressione simbolico; d'altronde, importa poco che queste forme siano quelle di tale o di tal'altra religione, poiché ciò di cui si tratta è l'unità dottrinale essenziale la quale si dissimula dietro la loro apparente diversità.

Tale è la ragione per cui gli iniziati antichi partecipavano indistintamente a tutti i culti esteriori, secondo i costumi stabiliti nei diversi paesi dove si trovavano; ed è anche perché Dante vedeva questa unità fondamentale, e non per l'effetto di un “sincretismo” superficiale, che ha usato indifferentemente, secondo i casi, un linguaggio preso sia dal cristianesimo e sia dall'antichità greco-romana.

La metafisica pura non è né pagana né cristiana, è universale; i misteri antichi non erano paganesimo, ma vi si sovrapponevano (4); e parimenti, nel medio-evo, vi furono organizzazioni il cui carattere era iniziatico e non religioso, ma che avevano la loro base nel cattolicesimo.

Se Dante appartenne a qualcuna di queste organizzazioni, il che ci sembra incontestabile, non è dunque questa una ragione per dichiararlo “eretico”; coloro che pensano in tal modo hanno del medio evo una idea falsa o incompleta; non ne vedono per così dire che l’esteriore, poiché, per tutto il resto, non vi è più nulla nel mondo moderno che possa servir loro da termine di paragone.

Se tale fu il carattere reale di tutte le organizzazioni iniziatiche, non vi furono che due casi per i quali l'accusa di “eresia” potette essere portata contro alcune di esse o contro qualcuno dei loro membri, e ciò per nascondere altre accuse molto meglio fondate o per lo meno più vere, ma che non potevano essere formulate apertamente.

Il primo di questi due casi è quello per cui alcuni iniziati hanno potuto abbandonarsi a divulgazioni inopportune, a rischio di gettare disturbo negli spiriti non preparati alla conoscenza delle verità superiori, ed anche di provocare disordini dal punto di vista sociale; gli autori di simili divulgazioni avevano il torto di creare essi stessi una confusione fra i due ordini esoterico e exoterico, confusione che, insomma, giustificava sufficientemente il rimprovero, di “eresia”; e questo caso si è presentato diverse volte nell'Islam (5), dove tuttavia le scuole esoteriche non incontrano normalmente alcuna ostilità da parte delle autorità religiose e giuridiche rappresentanti l’exoterismo.

In riguardo al secondo caso, è quello per cui la stessa accusa fu semplicemente presa a pretesto da un potere politico per rovinare degli avversari che esso stimava tanto più temibili quanto più erano difficili a raggiungere con i mezzi ordinarii; la distruzione dell'ordine del Tempio ne è l'esempio più celebre, e questo. avvenimento ha precisamente un rapporto diretto col soggetto del presente studio.

*******

NOTE

(1) Inferno, IX, 61-63.

(2) Convito, t. II, cap. 1°.

(3) Cf. Arturo Reghini, L'Allegoria esoterica di Dante, nel "Nuovo Patto", settembre-novembre 1921, pp. 541-548.

(4) Dobbiamo anche dire che preferiremmo un altro termine a quello di "paganesimo", imposto da un lungo uso, ma che all'origine fu soltanto un termine di disprezzo applicato alla religione greco-romana quando questa, all'ultimo grado della sua decadenza, si trovò ridotta allo stato di semplice "superstizione" popolare. (5) Facciamo specialmente allusione al celebre esempio di El-Hallâj, messo a morte a Baghdad nell'anno 309 dell'Egira (921 dell'era cristiana), e la cui memoria è venerata da coloro stessi che stimano che fu condannato giustamente per le sue imprudenti divulgazioni.

*******

"DANTE E IL ROSACROCIANESIMO"

Lo stesso rimprovero d’insufficienza da noi formulato nei riguardi di Rossetti e di Aroux può essere mosso anche ad Eliphas Levi, che, pur affermando un rapporto con i misteri antichi, ha visto soprattutto un’applicazione politica, o politico-religiosa, avente ai nostri occhi solo una importanza secondaria, e che ha sempre il torto di supporre che le organizzazioni propriamente iniziatiche siano direttamente ingaggiate nelle lotte esteriori.

Ecco, in effetti, ciò che dice questo autore nella sua Histoire de la Magie: «Si sono moltiplicati i commenti e gli studi sull’opera di Dante, e nessuno, a nostra conoscenza, ne ha segnalato il vero carattere.

L’opera del grande Ghibellino è una dichiarazione di guerra al Papato con la rivelazione ardita dei misteri.

L’epopea di Dante è gioannita [San Giovanni è spesso considerato come il capo della Chiesa interiore, e, secondo certe concezioni di cui troviamo qui un indice, lo si vuole opporre a tale stregua a San Pietro, capo della Chiesaesteriore; la verità è piuttosto che la loro autorità non si applica allo stesso dominio] e gnostica; è un’applicazione ardita delle figure e dei numeri della Kabbala ai dogmi cristiani e una negazione segreta di tutto ciò che vi è di assoluto in questi dogmi.

Il suo viaggio attraverso i mondi soprannaturali si compie come l’iniziazione ai misteri d’Eleusi e di Tebe. È Virgilio che lo conduce e lo protegge nei cerchi del nuovo Tartaro, come se Virgilio, il tenero e malinconico profeta dei destini del figlio di Pollione, fosse agli occhi del poeta fiorentino il padre illegittimo, ma vero, dell’epopea cristiana.

Grazie al genio pagano di Virgilio, Dante sfugge a quella voragine sulla cui porta aveva letto una sentenza di disperazione; vi sfugge mettendo la testa al posto dei piedi ed i piedi al posto della testa, vale a dire prendendo il rovescio del dogma, ed allora risale alla luce servendosi dello stesso demonio come di una scala mostruosa; sfugge allo spavento a forza di spavento, all’orribile a forza d’orribile.

L’Inferno, sembra, non è un vicolo cieco che per coloro i quali non sanno cavarsela; egli prende il diavolo a contrappelo, se mi è permesso usare qui questa espressione familiare, e si emancipa con la sua audacia.

È già il protestantesimo superato, ed il poeta dei nemici di Roma ha già divinato Fausto montante al Cielo sulla testa di Mefistofele vinto [Questo passaggio di Eliphas Levi è stato, come molti altri (soprattutto ricavati dal Dogme et Rituel de la Haute Magie), riprodotto testualmente, senza indicazione di provenienza, da Alberto Pike nei suoi Morals and Dogma of Freemasonry, p. 822; del resto, il titolo stesso di quest’opera è visibilmente imitato da quello d’Eliphas Levi].

In realtà, la volontà di «rivelare i misteri», supponendo la cosa possibile (e non lo è, poiché di vero mistero non vi è che l’inesprimibile), e il partito preso di «prendere il rovescio del dogma», o di capovolgere coscientemente il senso e il valore dei simboli, non sarebbero i segni di una altissima iniziazione.

Fortunatamente, non vediamo, da parte nostra, nulla di simile in Dante, il cui esoterismo si avvolge invece di un velo assai difficilmente penetrabile, appoggiandosi nello stesso tempo su basi strettamente tradizionali; fare di lui un precursore del protestantesimo, e forse anche della Rivoluzione, per il semplice fatto che fu un avversario del Papato sul terrenopolitico, è misconoscere interamente il suo pensiero e non capir nulla dello spirito della sua epoca.

Vi è dell’altro ancora che ci sembra difficilmente sostenibile: è l’opinione consistente a vedere in Dante un «kabbalista» nel senso proprio del termine; e qui siamo tanto più portati a diffidare in quanto sappiamo troppo bene come facilmente s’illudano a tal proposito alcuni nostri contemporanei, credendo trovare qualche cosa della Kabbala dovunque vi è una qualsiasi forma di esoterismo.

Non abbiamo forse visto uno scrittore massonico affermare gravemente che Kabbala e Cavalleria sono una sola e medesima cosa, e, a dispetto delle più elementari nozioni linguistiche, che i due termini stessi hanno una origine Studi Esoterici del Pratico Mondo comune?

In presenza di tali inverosimiglianze, si comprenderà la necessità di mostrarsi circospetti, e di non contentarsi di qualche vago avvicinamento per fare di tale o di tal’altro personaggio un kabbalista; ora la Kabbala è essenzialmente la tradizione ebraica [Il termine stesso significa «tradizione» in ebraico, e, se non si scrive in questa lingua, non vi è alcuna ragione d’usarlo per designare ogni tradizione indistintamente], e noi non abbiamo alcuna prova che una influenza ebraica si sia esercitata direttamente su Dante [Bisogna dire tuttavia che, da testimonianze contemporanee, Dante intrattenne relazioni continuate con un Ebreo molto istruito, e poeta lui stesso, Immanuel ben Salomon ben Jekuthiel (1270-1330); ma non è men vero che noi non vediamo tracce di elementi specificatamente giudaici nella Divina Commedia, mentre Immanuel s’ispirò a quest’ultima per una delle sue opere, a dispetto dell’opinione contraria d’Israil Zangwill, che il paragone delle date rende del tutto insostenibile].

Ciò che ha dato nascita ad una tale opinione, è unicamente l’uso che egli fa della scienza dei numeri; ma, se questa scienza esiste effettivamente nella Kabbala ebraica e vi occupa un posto dei più importanti, essa si ritrova anche altrove; si arriverà dunque fino a pretendere ugualmente, sotto lo stesso pretesto, che Pitagora era un kabbalista ? [Questa opinione è stata effettivamente emessa da Reuchlin].

Come già abbiamo detto, è più al Pitagorismo che alla Kabbala, che, sotto questo rapporto, si potrebbe collegare Dante, il quale, molto probabilmente, conobbe soprattutto del Giudaismo ciò che ne ha conservato il Cristianesimo nella sua propria dottrina.

«Notiamo anche, continua Eliphas Levi, che l’Inferno di Dante non è che un Purgatorio negativo. Spieghiamoci: il suo Purgatorio sembra essersi formato nel suo Inferno come in uno stampo; e il coperchio è come il tappo della voragine, e si comprende che il Titano fiorentino, scalando il Paradiso, vorrebbe gettare con un calcio il Purgatorio nell’Inferno».

Ciò è vero in un senso, poiché il monte del Purgatorio si è formato, sull’emisfero australe, con i materiali gettati dal seno della terra quando la voragine fu scavata per la caduta di Lucifero; ma tuttavia l’Inferno ha nove cerchi, che sono come un riflesso invertito dei nove cieli, mentre il Purgatorio non ha che sette divisioni; la simmetria non è dunque esatta sotto tutti i rapporti.

«Il Suo Cielo si compone di una serie di circoli kabbalistici divisi da una croce come il pantacolo d’Ezechiele; al centro di questacroce fiorisce una rosa, e noi vediamo apparire per la prima volta, esposto pubblicamente e quasi categoricamente spiegato, il simbolo dei Rosa-Croce».

D’altronde, verso la stessa epoca questo stesso simbolo appariva anche, quantunque forse in un modo un poco meno chiaro, in un’altra celebre opera poetica: il Roman de la Rose.

Eliphas Levi pensa che «il Roman de la Rose e la Divina Commedia siano le due forme opposte (sarebbe più giusto dire complementari) di una stessa opera: l’iniziazione all’indipendenza dello spirito, la satira di tutte le istituzioni contemporanee e la formula allegorica dei grandi segreti della Società dei Rosa-Croce», la quale, a vero dire, non portava ancora questo nome, e in più, lo ripetiamo, non fu mai (salvo in qualche ramo tardivo e più o meno de- viato) una «società» costituita con tutte le forme esteriori che implica questo termine.

D’altra parte, l’«indipendenza dello spirito», o per meglio dire, l’indipendenza intellettuale non era, al medio-evo, una cosa tanto eccezionale come i moderni credono d’ordinario, ed i monaci stessi non si privavano di una critica molto libera, di cui si possono ritrovare le manifestazioni fin nelle sculture delle cattedrali; tutto ciò non ha nulla di propriamente esoterico, e vi è, nelle opere di cui si tratta, qualche cosa di molto più profondo.

«Queste importanti manifestazioni dell’occultismo, dice ancora Eliphas Levi coincidono con l’epoca della caduta dei Templari, poiché Giovanni di Meung o Clopinel, contemporaneo della vecchiaia di Dante, fioriva durante i suoi anni più belli alla corte di Filippo il Bello.

È un libro profondo sotto una forma leggera [Si può dire la stessa cosa, al XVI secolo, delle opere di Rabelais, che racchiudono anche un significato esoterico che potrebbe essere interessante studiare da vicino], è una rivelazione sapiente quanto quella d’Apuleio dei misteri dell’occultismo.

La rosa di Flamel, quella di Giovanni di Meung e quella di Dante sono nate sullo stesso rosaio» [Eliphas Levi, Histoire de la Magie, 1860, pp. 359-360.

È importante notare anche a tal proposito che esiste una specie d’adattazione italiana del Roman de la Rose, intitolata Il Fiore, il cui autore, «Ser Durante Fiorentino», sembra non essere altri che Dante stesso; il vero nome di quest’ultimo era in effetti Durante, di cui Dante non è che una forma abbreviata].

Su queste ultime righe, non faremo che una riserva: è che il termine «occultismo», che è stato inventato da Eliphas Levi stesso, conviene molto poco per designare ciò che esistette anteriormente ad esso, soprattutto se si pensa a ciò che è diventato l’occultismo contemporaneo, che, pur dandosi per una restaurazione dell’esoterismo, è arrivato ad esserne soltanto una grossolana contraffazione, poiché i suoi dirigenti non furono mai in possesso dei veri principii né di alcuna iniziazione seria.

Eliphas Levi sarebbe indubbiamente il primo a sconfessare i suoi pretesi successori, ai quali egli era certamente molto superiore intellettualmente, pur essendo lungi dall’essere realmente così profondo come vuole apparire, e avendo il torto di considerare ogni cosa attraverso la mentalità di un rivoluzionario del 1848.

Se ci siamo soffermati un poco a discutere la sua opinione, è perché sappiamo quanto la sua influenza sia stata grande, anche su coloro che non l’hanno affatto compreso, e perché pensiamo, come sia bene fissare i limiti nei quali la sua competenza può essere riconosciuta: il suo principale difetto, che è quello del suo tempo, è di mettere le preoccupazioni sociali in primo piano e di mischiarle a tutto indi-stintamente; all’epoca di Dante, si sapeva sicuramente situar meglio ogni cosa al posto che normalmente le compete nella gerarchia universale.

Ciò che offre un interesse davvero particolare per la storia delle dottrine esoteriche, è la constatazione che parecchie manifestazioni importanti di queste dottrine coincidono, con l’approssimazione di qualche anno, con la distruzione dell’Ordine dei Tempio; vi è una relazione incontestabile, quantunque abbastanza difficile a determinarsi con precisione, fra questi diversi avvenimenti.

Nei primi anni del XIV secolo, e senza dubbio già durante il secolo precedente, vi era dunque, in Francia e in Italia, una tradizione segreta («occulta» se si vuole, ma non «occultista»), quella stessa che doveva più tardi portare il nome di tradizione rosicruciana.

La denominazione di Fraternitas Rosae-Crucis apparve per la prima volta nel 1374, o anche, secondo qualcuno (specialmente Michele Maier), nel 1413; e la leggenda di Christian Rosenkreuz, il supposto fondatore, il cui nome e vita sono puramente simbolici, non fu forse interamente costituita che al XVI secolo; ma abbiamo visto che lo stesso simbolo della Rosa-Croce è certamente molto anteriore.

Questa dottrina esoterica, quale che sia la designazione particolare che le si voglia dare fino all’appari- zione del Rosicrucianesimo propriamente detto (se tuttavia si crede proprio necessario di dargliene una), presentava certi caratteri che permettono di farla rientrare in ciò che si chiama abbastanza generalmente l’ermetismo.

La storia di questa tradizione ermetica è intimamente legata a quella degli Ordini di cavalleria; e, all’epoca di cui ci occupiamo, essa era conservata da organizzazioni iniziatiche come quelle della Fede Santa e dei Fedeli d’Amore, e anche quella Massenia del San Graal di cui lo storico Henri Martin parla in questi termini [Histoire de France, t . III, pp. 398-399], precisamente a proposito dei romanzi di cavalleria, che sono ancora una delle grandi manifestazioni letterarie dell’esoterismo al medio-evo: «Nel Titurel, la leggenda del Graal raggiunge la sua ultima e splendida trasfigurazione, sotto l’influenza delle idee che Wolfram [Il Templare svevo Wolfram d’Eschenback autore diPerceval, e imitatore del benedettino satirico Guyot de Provins, che designa d’altronde col nome singolarmente deformato di «Kyot di Provenza»] sembra aver attinte in Francia, e particolarmente dai Templari del mezzogiorno di Francia.

Non è più nell’isola di Bretagna, ma in Gallia, sui confini della Spagna, che il Graal è conservato.

Un eroe chiamato Titurel fonda un tempio per deporvi il santo Vassello, ed è il profeta Merlino che dirige questa costruzione misteriosa, poiché è stato iniziato da Giuseppe d’Arimatea in persona al piano del Tempio per eccellenza, del Tempio di Salomone [Henri Martin aggiunge qui in nota: «Perceval finì per trasferire ilGraal e ricostruire il tempio nell’India, ed è il Prete Gianni, questo capo fantastico di una cristianità orientale immaginaria, che eredita la custodia del santo Vassello].

La Cavalleria del Graal diventa qui la Massenia, vale a dire una Massoneria ascetica, i cui membri si chiamano i Templisti e si può qui afferrare l’intenzione di collegare ad un centro comune, figurato da questo Tempio ideale, l’Ordine dei Templari e le numerose confraternite di costruttoriche rinnovavano allora l’architettura del medio-evo.

Si intravvedono qui tante aperture su ciò che si potrebbe chiamare la storia sotterranea di quei tempi, molto più complessi di quanto non lo si creda generalmente...

Ciò che è ben curioso e di cui non si può affatto dubitare, è che la Massoneria moderna risale di scalino in scalino fino alla Massenia del San Graal» [Tocchiamo qui un punto importantissimo, ma che non potremmo trattare senza allontanarci troppo dal nostro soggetto: vi è una relazione strettissima fra il simbolismo stesso del Graal e il «centro comune» cui Henri Martin allude, ma senza sembrare supporne la realtà profonda, come parimenti non comprende evidentemente ciò che simbolizza, nella stesso ordine di idee, la designazione del Prete Gianni e del suo regno misterioso].

Sarebbe forse imprudente adottare in modo troppo esclusivo l’opinione espressa nell’ultima frase, poiché gli attacchi della Massoneria moderna con le organizzazioni anteriori sono, anch’essi, estremamente complessi; ma è nondimeno bene tenerne conto, poiché vi si può vedere per lo meno l’indicazione di una delle origini reali della Massoneria.

Tutto ciò può aiutare ad afferrare in una certa misura i mezzi di trasmissione delle dottrine esoteriche attraverso il medio evo, come pure l’oscura filia- zione delle organizzazioni iniziatiche durante questo stesso periodo, nel corso del quale esse furono veramente segrete nella più completa accezione del termine.

*******

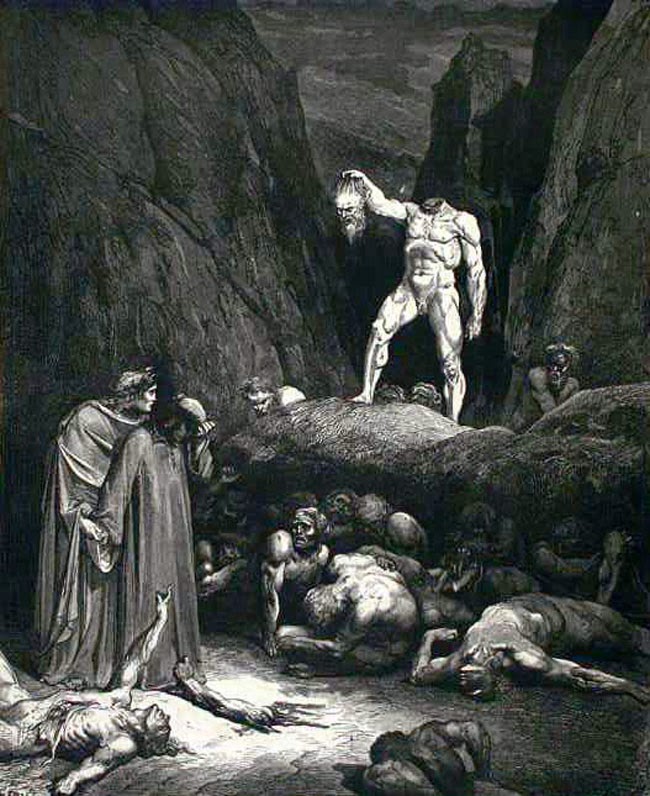

I tre Canti della Divina Commedia Inferno – Purgatorio – Paradiso sono, a nostro avviso, associabili ai tre Guna Indù che incatenano l’Anima alle influenze della natura materiale, condizionando l’individuo nel modo di essere, di pensare e di agire; per la loro interazione avviene la Creazione, il Mantenimento e la Distruzione dell’universo:

* Ignoranza (controllata da Shiva -distruzione ).

* Passione (controllata da Brahma - creazione).

* Virtù (controllata da Vishnu – mantenimento).

Nella Divina Commedia Dante Alighieri arriverà alla conclusione del suo viaggio ritrovando l’Amore puro (Beatrice/Anima), l’eterno amico (Virgilio/Coscienza) ed infine Dio – passando da una condizione di Inferno, passando ad uno stato di purificazione - Purgatorio, fino ad arrivare a Dio attraverso l’ascesa mistica - Paradiso.

Il Paradiso è uno stato interiore capace di “comunicare” con i regni superiori di matrice spiritualista. Lucifero, invece, intrappolato nel ghiaccio dell’Inferno dantesco, rappresenta la forza contraria alla dilatazione, ovvero quella forza contraria all’evoluzione del calore sulle creature e sul creato - Il Sole che dà calore e vita.

Il freddo, infatti, in contrapposizione alla forza creativa del sole, contrae e congela di fatto tutto il ciclo naturale di una normale evoluzione.

Il ghiaccio eterno in cui Lucifero è congelato rappresenta la totale assenza dell’amore di Dio, Satana lontano dalla grazia di Dio.

Siamo inoltre convinti che nei tre Canti della Divina Commedia vi siano analogie con il concetto della tripartizione Gnostica: gli gnostici dividevano il mondo in tre categorie:

a livello più basso si situavano gli Ilici (uomini dominati dalla materia, sordi a qualsiasi richiamo spirituale – uomini vicini allo stato dantesco di Lucifero, lontano dalla grazia divina), nella categoria intermedia vi erano gli Psichici (i cristiani comuni, coloro che intuiscono qualcosa di diverso), la categoria più elevata appartiene, invece, ai Pneumatici (gli spriritualisti, coloro che si sono messi in discussione e hanno iniziato la ricerca del Dio nascosto - il Dio del Cuore del misticismo).

Il viaggio di Dante nell’Aldilà è una palese allegoria di un percorso iniziatico che vede, in differenti gradi di elevazione di coscienza, una perenne trascendenza verso le dimensioni superiori, non a caso ogni Canto: Inferno, Purgatorio, Paradiso, si chiude con un riferimento alle stelle, come a voler rimarcare il raggiungimento di un traguardo elevato non accessibile a tutti:

“Salimmo sù, el primo e io secondo, tanto ch'i' vidi de le cose belle che porta 'l ciel, per un pertugio tondo. E quindi uscimmo a riveder le stelle”.

(INFERNO 34, 136-139)

“Io ritornai da la santissima onda rifatto sì come piante novelle rinnovellate di novella fronda, puro e disposto a salire a le stelle”.

(PURGATORIO 33, 142-145)

“ A l'alta fantasia qui mancò possa; ma già volgeva il mio disio e 'l velle, sì come rota ch'igualmente è mossa, l'amor che move il sole e l'altre stelle

(PARADISO 33, 142-145)

A nostro avviso le stelle, oltre a simboleggiare la “retta via” da seguire (seguire la propria stella), rappresentano per l’iniziato il corpo di luce, l’ultimo stadio realizzato del vero sé, che nel Vangelo è simboleggiato, almeno secondo alcuni determinati concetti esoterici di matrice gnostica, dal Cristo stesso, sia quando trasfigura il suo corpo sul monte (su un piano elevatissimo di coscienza), sia quando risorge dal regno dei morti (vincendo sul mondo materiale).

Pochi “eletti” riusciranno a raggiungere la “realizzazione spirituale”; rari sono coloro in grado di costituirsi un “corpo di luce”:

"Gesù disse, "Sceglierò fra voi, uno fra mille e due fra diecimila, e quelli saranno come un uomo solo." Dissero i suoi discepoli, "Mostraci il luogo dove sei, perché ci occorre cercarlo." Lui disse loro, "Chiunque qui abbia orecchie ascolti! C'è luce in un uomo di luce, e risplende sul mondo intero. Se non risplende, è buio".

(VANGELO DI TOMMASO – Versetti 25-26)

Il buio risiede perennemente negli uomini ottenebrati, gli Ilici dominati dalla materia e sordi al richiamo della trascendenza mistica. Il luogo dove cercare la via cristica è, invece, dentro l’uomo Pleromatico, l’uomo spiritualista!

-------

I tre stadi iniziatici:

* PASSIONE - MORTE - RESURREZIONE

* INFERNO - PURGATORIO - PARADISO

* NIGREDO - ALBEDO - RUBEDO

* ILICI - PSICHICI - PNEUMATICI (Pleromatici)

-------

“Cristo ai Discepoli..."Investigate in ogni tempo, e non desistete fino a quando troverete i misteri della Luce, che vi condurranno nel regno della Luce.

Guardatevi dalle dottrine erronee. Molti, infatti, verranno in mio nome e diranno: "Sono Io!", sebbene non lo sia, e indurranno molti in errore".

Or dunque, a tutti gli uomini che vengono da voi, che credono a voi, che ascoltano le vostre parole e agiscono nel modo degno dei misteri della Luce, non nascondeteli loro.

A chi è degno dei misteri superiori, dateglieli; a chi è degno dei misteri inferiori; dateglieli: non nascondete nulla a nessuno!

Ma il mistero della resurrezione e della guarigione dei malati, non datelo a nessuno, nè istruite in esso: poichè è il mistero degli arconti, sia esso sia tutte le sue invocazioni.

Perciò non datelo ad alcuno, nè istruite in esso, fino a quando non avrete consolidato la fede in tutto il mondo; quando andate in città o in regioni e non siete accolti, non vi si crede e le vostre parole non sono ascoltate, voi, in quei luoghi risuscitate i morti, guarite, in quei luoghi, paralitici, ciechi e malattie di ogni genere: per mezzo di tutto ciò essi crederanno che voi predicate il Dio del tutto e crederanno alle vostra parole”. (PISTIS SOPHIA - CAP. 111)

“L’anima pleromatica, nostalgica dei regni superiori, attraverso la realizzazione spirituale del vero Sé, simboleggiata nel Vangelo dal Cristo, trasforma la propria essenza in luce, come il piombo che muta in oro: “La nostra patria invece è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha di sottomettere a sé tutte le cose”.

(FILIPPESI 3:20-21)

“E Dio che disse: Rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto di Cristo. Però noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, perché appaia che questa potenza straordinaria viene da Dio e non da noi. Siamo infatti tribolati da ogni parte, ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma non disperati; perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre infatti, noi che siamo vivi, veniamo esposti alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù sia manifesta nella nostra carne mortale. Di modo che in noi opera la morte, ma in voi la vita”. (2 CORINZI 4:6-12)

“È in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce”.

(SALMO 36:10)

Dante rappresenta il vero Cristiano, il perfetto seguace di Cristo, colui che ritrova sè stesso e che nel nome dell'amore cerca il perfezionamento del Sè e, di conseguenza, di tutta la società, anche andando incontro a mille sofferenze e, come il Nazareno "figlio di Davide", combattendo il potere costituito del tempo.

Dante è sostanzialmente il simbolo del perfetto Rosa+Croce, custode dei segreti iniziatici e dell'amore per il Sacro, è l’innamorato perenne della donna angelo, la sapienza gnostica, l'anima celeste.

Dante Alighieri è il mistico innamorato di Dio, la "stella" della benevolenza, "Fedele in Amore" per sempre.

Michele Perrotta.

http://lamisticadellanima.blogspot.it/2 ... hiavi.html