------------CAP 5)

Un tunnel che da San Pietro arriva fino a San Luca , anzi dal Mundus ,

il pozzo scavato dove il fondatore di Bologna pose l'aratro fino all' altare sacro sul colle ,

dove i Fulgurales avevano trovato le pietre nere .E' il luogo dove trovai la prima delle 5 MADRIE' Plutarco a descriverci la tradizione

Plutarco, Vita di Romolo, XI; trad. M. Serio

Romolo, seppellito suo fratello nella Remoria [la rupe scelta da Remo per il rito

augurale], assieme a quelli che li avevano allevati [Faustolo e Acca Larenzia], fondò la

città; a tale scopo aveva fatto venire dalla Tirrenia [il paese degli etruschi] degli esperti

che gli spiegassero la corretta procedura da eseguire. […]

Romolo dunque per prima

cosa scavò una fossa circolare nella zona su cui ora sorge il Comizio, e in essa depose

le primizie di tutto ciò che era utile secondo consuetudine e necessario secondo natura.

Quindi ciascuno vi gettò dentro un po’ di terra del proprio paese natale, e mescolarono

assieme il tutto. Questa fossa è indicata con il nome di mundus, lo stesso con cui

designano il cielo.

Poi finalmente venne tracciato il perimetro delle mura, considerando

la fossa come centro della futura città. Il fondatore fissò all’aratro un vomere di bronzo,

vi aggiogò un bue e una vacca, quindi li guidò lui stesso, tracciando un profondo solco

lungo il perimetro stabilito; quanti lo seguivano avevano poi il compito di rivoltare

all’interno le zolle sollevate dall’aratro, badando che neanche una rimanesse all’esterno

del solco.

Così tracciarono il perimetro delle mura, chiamato con forma sincopata

pomerium, vale a dire «dietro, o dopo, le mura» [post murum]; là dove intendevano

collocare una porta, estraevano dalla terra il vomere e sollevavano l’aratro in modo da

lasciare un intervallo nel solco.

Considerano pertanto sacro e inviolabile l’intero

perimetro delle mura, eccezion fatta per le porte; considerando sacre e inviolabili anche

le porte, infatti, non sarebbe stato possibile far entrare o uscire le cose necessarie, ma

impure, senza commettere sacrilegio.

IL MUNDUS

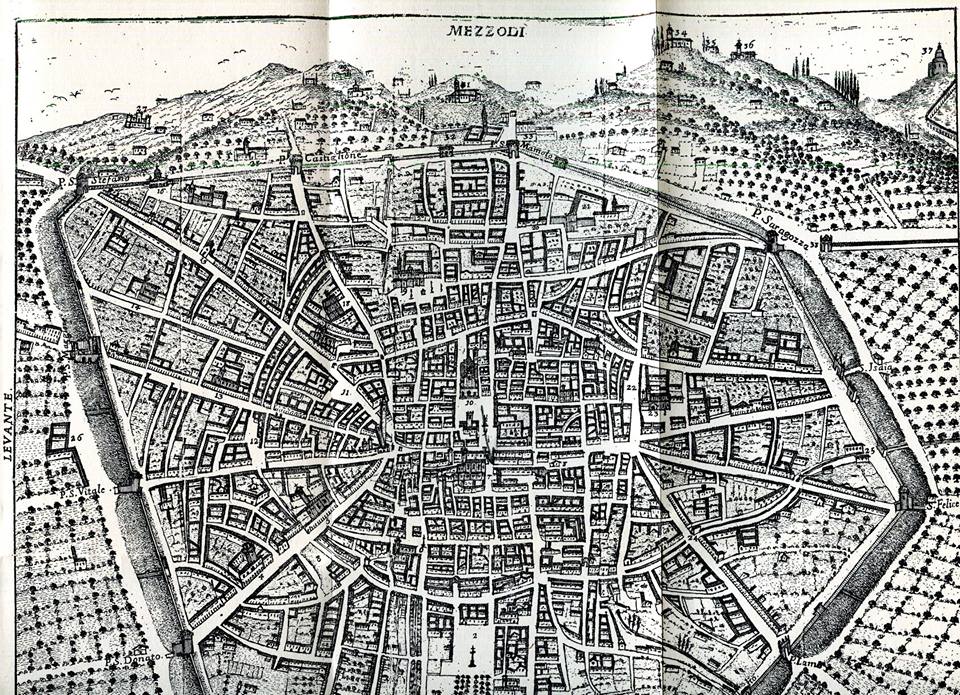

https://it.wikipedia.org/wiki/Mundus_CererisBologna 1740 mappa di Carlo Salaroli ( nick Ciro Lasarolla )

Di tutte le strade sotteranei e i luoghi riguardevoli

della città di Bologna

la freccia indica il MUndus

il luogo del Mundus oggi , Vicolo degli Ariosti . , dove trovai la prima delle Madri

il luogo del Mundus oggi , Vicolo degli Ariosti . , dove trovai la prima delle Madri

--------

--------

BOLOGNA 1904

CASA GALLETTI ORA MAIANI VIA PIETRAFITTA.

1955

2015

MAPPE

http://www.originebologna.com/mappe/piante-della-cittahttp://rivista.ibc.regione.emilia-romag ... 0017/#nullAbbiamo ampia documentazione sul luogo del Mundus

Veniva chiamato Strada della Pietrafitta

Pietrafitta, dal IV volume delle “Cose Notabili…” di Giuseppe Guidicini, con le correzioni di Luigi BreventaniPietrafitta è in oggi quella strada, che dalla Piazza di S. Pietro va e termina a Battisasso dal Voltone dei Gessi; ma essa fu detta via di Porta di Castello e poi via didietro la Gabella Nuova.

L’ antica, Pietrafitta era quel vicolo ora chiuso, che oggi dicesi vicolo del voltone dei Ghisilieri, il quale ha il suo cominciamento nell’angolo meridionale del Seminario in faccia ad Altabella.

Pietrafitta è lunga pertiche 38. 8. 0 e di superficie 67 e Piedi 67. 4.

Pietrafitta a destra entrandovi per la Piazza di S. Pietro.

Via del Volto dei Ghisilieri, dal II volume delle “Cose Notabili…” di Giuseppe Guidicini, con le correzioni di Luigi Breventani

La via del volto dei Ghisilieri comincia sulla piazza di S. Pietro accanto al Seminario, dirigendosi da levante a ponente, poi piegando a destra in direzione di settentrione, termina senza uscita contro il portone delle case dei Fava.

Questa via si disse anticamente Pietrafitta, e nei tempi più vicini via del Seminario. E l' ultimo campione delle case di Bologna l'ha intitolata via del volto dei Ghisilieri.

Il nome di Pietrafitta gli fu dato dalla pietra che dicesi segnasse il centro della città,

e della quale se ne parlerà alla piazza di S. Pietro.

Piazza di San Pietro, dal IV volume delle “Cose Notabili…” di Giuseppe Guidicini, con le correzioni di Luigi Breventani

Questa Piazza nella quale sboccano la strada di Galiera, le vie dei Malcontenti, Canonica, Altabella, Cantone dei Fiori, Pietrafitta e il vicolo del Seminario, è lunga pertiche 28 piedi 9 ed ha di superficie tav. 60. 69 a carico del Governo e tav. 41. 99. 2 a quello della Comune; totale tav. 102. 68. 2.

La piazza di S. Pietro se vi si può applicare tal nome è quel tratto di strada che comincia dalla via Malcontenti e termina a quella del Cantone dei Fiori.

Anticamente si disse via di S. Pietro, via in loco detto Pietrafitta e ai tempi a noi vicini, via di Galiera. Nel 1734 questo tratto di strada dalla parte dei Malcontenti era largo piedi 23 once 6 e da quella di Altabella piedi 21 once 6.

Nel predetto anno fu allargata coll’atterramento delle parti anteriori delle case dei Scala, degli Ariosti e degli Arrigoni.

Nel 1289 si pubblicavano i Bandi innanzi la chiesa di S. Pietro in Pietrafitta.

Piazza di S. Pietro a destra cominciando dalla via dei Malcontenti

NN. 592. 593. Seminario Arcivescovile composto dei seguenti stabili:

1. Nell‘angolo con Galiera, e in confine dei Fava, vi era la casa dei Rustighelli con torre di piedi 17 in quadro la qual torre pretendevasi fabbricata da Francesco Rustighelli.

Questa famiglia si dice orionda da Montasico, e venuta a Bologna del 1251; e pare estinta in Lodovico morto li 30 maggio 1610. Passò ai Dal Lino e Alessandro del senatore Gaspero la vendette li 6 ottobre 1567 a Giovanni Battista Scali discendente da Federico di Gerardo dottor di legge e lettore pubblico vivente del 1258 e di quel Federico di Morando Scala, che testò nel 1289 facendo il seguente legato. - Che delle rendite della sua possessione Tomba di Quarto, e del podere nel Comune di Marano sieno tenuti i padri di S. Michele in Bosco di dare ad ogni sacerdote della Città e del contado di Bologna, tante ostie per la consacrazione del Corpo di Cristo ogni anno, come pure tanto vino per la consacrazione del Sangue di Cristo, purchè non si dia più di una corba per ciascun sacerdote, e meno di mezza corba, così trovasi nel archivio di S. Giovanni in Monte. Li Scali terminarono nel canonico penitenziere Lodovico di Carlo morto li 20 novembre 1773, nel padre Giovanni Antonio Maria al secolo Giovanni Antonio di Carlo ministro degli infermi morto il 25 agosto 1777 e in Gaspare di Carlo sacerdote, poi padre Gioacchino del terz’ordine della Carità morto al primo febbraio 1773.

L’ eredità Scali passò ai conti Bezzi di Forlì in causa di Maria Cattarina di Carlo Scali moglie del conte Ippolito del fu conte Innocenzo Bezzi di Ravenna, ma questa casa li 12 febbraio 1746 fu venduta dai padri della Carità a nome del padre Gioacchino e del canonico Lodovico Scali alla Mensa Arcivescovile per lire 16106. 08, rogito Tommaso Lodi, dicendosi nell‘istrumento essere casa nobile sotto S. Pietro nella strada maestra che va da S.Pietro a quella di Galiera in confine di detta strada a levante, della casa già Ariosti ora del Seminario a mezzodì, di uno stradello comune ai Scala ed ai Fava di dietro a ponente e della via di Galiera a settentrione. La fronte di questa casa era di piedi 41 e nel fianco di Galiera sporgeva in fuori sotto il portico per piedi 4 once 6 la suindicata torre.

2. Veniva in seguito un vicoletto morto, largo in bocca piedi 8 e largo in fine piedi 6. once 6.

3. Passato il vicolo vi erano due case con tre botteghe vendute da Giacomo e Girolamo del fu Alessandro Dal Muto a Rinaldo del fu Giovanni Ariosti per lire 3700 rogito Nane Costa dei 4 aprile 1561. Si danno per poste sotto S. Andrea dei Piatesi in confine della via pubblica del compratore degli eredi di Giacomo Bucchi e di Francesco Rustighelli.

4. Dopo le case suddette cominciavano le antiche case degli Ariosti, famiglia conosciuta sotto il cognome di Riosto e de Ariosto nei pubblici atti del 1148 e fin d’ allora potente e domiciliata nel centro della Città in faccia a S. Pietro.

Del 1332 14 febbraio si trova la promessa di Nicolò e di altri degli Ariosti di non contra

venire a certo laudo promulgato in occasione di alcune liti sopra uno stradello posto fra le case dei detti Ariosti, rogito Ventura.

Nel 1340 8 ottobre. Tommaso Nicolò e Princivalle fratelli e figli di Dinadano Ariosti dividono le loro case sotto S. Pietro, che erano estesissime.

1454 23 alaggio. Cristoforo di Rinaldo Ariosti comprò da Cristiano Francesco del fu Galeotto Bevilacqua da Verona abitante in Ferrara, e da Gherardo, Bonifazio e Galeotto suoi figli, ed eredi di Lucia del fu Bonifazio Ariosti loro madre una torre grande con terreno o cortile, e casa contigua a detta torre posta in capella S. Pietro e con strada S. Pietro vicino a detta chiesa in loco detto Pietrafitta; confina detto compratore, Pietrafitta; Maria vedova di Chilino da Argile e la via di S. Pietro. Rogito Michele Sanvenanzi.

Il suddetto Cristino Bevilacqua fu fatto cittadino di Bologna li 4 gennaio 1417; e il libro Fantacino fol. 281 dell‘Archivio Notarile dice che era chiamato degli Ariosti.

Dicesi che la torre degli Ariosti fosse eretta nel 1248, e che poi in parte rovinasse per il terremoto del 2 gennaio 1505. I suoi resti radano il portico attuale del Seminario quasi rimpetto alla porta piccola della Metropolitana dalla parte di via Altabella.

La sua grossezza da levante a ponente era di piedi 17. 6 e da mezzodì a settentrione 13. 6. Le case degli Ariosti avevano giardino della estensione di piedi 55.

1578 3 Marzo. Sotto questa data le case degli Ariosti dicesi confinassero coi Scala successori Rustighelli, e si aggiunge che erano rimpetto al passo sotto il portico di S. Pietro.

1624 11 Dicembre. Il Cardinale Lodovico Lodovici come amministratore della fabbrica di S. Pietro di Bologna comprò da Rinaldo, Attilio e Azzo fratelli e figli del fu Azzo Ariosti e da Lavinia del fu Rinaldo Ariosti vedova del dottor Ercole Pellegrini una casa con casette contigue e botteghe sotto dette case poste sotto S. Pietro e rimpetto a detta chiesa. Confinava il compratore successore Arrigoni, ed i Ghisilieri a mezzogiorno coi Castelli, e con certo stradello morto a ponente, altro vicolo morto fra gli Ariosti e i Scala, con i Fava a settentrione e la via di Galiera (via di S. Pietro) a levante, per L. 80000 rogito Fabrizio Felina. La fronte delle case degli Ariosti comprese quelle già del Dal Muto (N. 3) era di piedi 93 once 2.

Finalmente vi erano le case che del 1454 erano di Maria vedova di Chilino da Argile e del 1624 li 22 maggio di Tarsia, e Giovanna Arrigoni, e per esse vendute alla fabbrica di S. Pietro per lire 10287, rogito Fabrizio Felini. Confinavano le vie di Galiera, di Pietrafitta, un vicolo di dietro, e gli Ariosti.

Le case degli Ariosti, e delle Arrigoni furono comprate dalla Fabbrica di S. Pietro per essere atterrate, onde fare un piazzale d’ avanti la Cattedrale.

Nel 1630 l’Arcivescovo Cardinale Girolamo Colonna traslocò i Seminaristi nelle predette case già Ariosti, ed Arrigoni le quali li 1 agosto 1732 si acquistarono dal Seminario per lire 23420. 16, rogito Tommaso Lodi.

Li 10 maggio 1734 si cominciò la demolizione della parte anteriore dei suddetti stabili per allargare la strada e nel susseguente anno fu compita la facciata.

Li 26 luglio 1738 il Papa diede ordine al Tesoriere generale di Roma di somministrare all’Arcivescovo di Bologna Prospero Lambertini scudi 2000 per la fabbrica del Seminario.

Nel 1748 si aggrandì il Seminario colla casa dei Scala e anche di questa si atterrò il d’avanti portandola a linea della fabbrica fatta precedentemente lavoro che fu terminato li 25 settembre dello stesso anno. In questa circostanza fu distrutta la torre già dei Rustighelli.

La facciata del Seminario fu senza portico fino al 1772 quando l’Arcivescovo Cardinale Vincenzo Malvezzi, li 2 marzo penultimo giorno di Carnevale vi fece por mano sotto direzione dell’ architetto Francesco Tadolini.

I 23 archi che lo compongono e furon terminati li 12 dicembre 1772; poi il suddetto seminario aperto li 10 Giugno 1773 giorno del Corpus Domini.

Una specie di fondazione di Seminario in Bologna l’ abbiamo nella Instituzione fatta in agosto del 1478 da Monsignore Antonio Grassi canonico di S. Pietro di un Collegio per dieci chierici della Cattedrale, le cui costituzioni trovansi nell’ Archivio del Capitolo F. 15 N. 27.

Li 17 maggio 1567 il cardinale Gabrielle Paleotti pubblicò l’ editto d’erezione del Seminario, al quale assegnò mezza decima dei frutti della Mensa Vescovile, del capitolo di tutte le dignità, delle Prebende, delle Abbazie, dei Priorati, Monasteri, Commende, Ospitali, Fabbriche, Collegi e Confraternite.

Li 27 giugno 1568 di Domenica 23 alunni, e cinque sopranumerari Seminaristi furono condotti processionalmente alla casa che fu del Gozzadini in strada Castiglione nell’angolo di Cartolaria vecchia presso la casa e chiesa di S. Lucia. Questa casa fu presa a pigione ed al suo governo furono deputati i Canonici di S. Pietro D. Leonoro Leonori e D. Francesco Canobbio, D. Antonio Dolfi Decano di S. Petronio e D. Mercantonio Rossi Priore Commendatario Camaldolese.

Nella sua instituzione ebbe questo Collegio il titolo di Collegio dei Poveri di Cristo e in seguito di Seminario.

Li 25 gennaio 1569 il Seminario comprò dai conti Guido e Filippo fratelli Pepoli una casa grande con orto grande posta sotto la parrocchia di S. Lucia in strada Castiglione per scudi 2250 d’oro , e cioè quella stessa venduta ai Pepoli dai padri di S. Michele in Bosco per lo stesso prezzo quali eredi di Antonio da Budrio. Confinava Girolamo Beroaldi a levante, Matteo Zani e la via detta il Campo di S. Lucia a mezzodì, strada Castiglione a ponente , e Paolo Manfredini a settentrione rogito Annibale Rusticelli.

Li 16 maggio 1569 i seminaristi cominciarono ad intervenire alle processioni vestiti di pavonazzo.

1592 21 Giugno. L’ Arcivescovo nominò in amministratori del Seminario un canonico per lui eletto, altro canonico da eleggersi dal Capitolo, un sacerdote da lui nominato, ed un altro da eleggersi dal Clero.

1593 13 Marzo. Unione della Chiesa, e dell‘ Ospitale de’ SS. Giacomo, Filippo e Bovo fatta al Seminario per decreto del Vescovo Alfonso Paleotti.

1597 15 dicembre. Monsignor Alfonso Paleotti assegnò al Seminario due case sotto S. Nicolò degli Alberi, e cioè una grande con torre e l’ altra piccola N. 1708, 1709 nella via Carbonara e queste per abitazione del Collegio in luogo della casa grande in strada Castiglione. Rogito Girolamo Folchi.

Li 30 gennaio 1598 i seminaristi vi presero posto. Durante il tempo che il Collegio stette in strada Castiglione gli alunni furono instruiti dai Gesuiti passati questi nel nuovo locale vennero diretti da preti secolari.

Nel 1630 furono traslocati rimpetto alla Metropolitana e vi pagarono pigione fino al 1733.

1745 Benedetto XIV unì al Seminario i beni della casa, e collegio dei Cattecumeni sotto condizione di soddisfare ai pesi inerenti alla detta pia instituzione.

Li 27 giugno 1798 si volle dalle Autorità Dipartimentali che il Seminario si dicesse Collegio degli Uniti, e che dodici alunni scelti dall’Arcivescovo per servigio della Cattedrale vestissero l’abito da prete e gli altri alla francese; le quali ordinazioni furono eseguite li 30 del mese stesso.

Nel 1799 all’ arrivo delle armate tedesche in Bologna tutto fu restituito al primitivo sistema.

Nel 1800 trovandosi disestato nell’Ecconomico, il Collegio Seminario rimase chiuso per il corso di quasi un anno.

Nel 1806 furono restituite tutte le primitive consuetudini e discipline.

Si passa ii vicolo che si disse Pietrafitta, poi via del Seminario e anche via del Voltone dei Ghisilieri.

Nell’ angolo di questo vicolo dalla parte del Seminario era conficcato in terra un pezzo d’ antica colonna scanellata che serviva di termine ad un marciapiede e che pretendevasi esser il punto centrale o l’ombelico della città. Dicevasi che da questo tronco di colonna alla porta di S. Felice, e a quella di strada Maggiore vi fossero pertiche 352, e a quelle di Galiera, e di S. Mamolo 276, lo che darebbe la ditferenza fra i due semidiametri di pertiche 76.

ù

Il fianco della casa in via Pietrafitta d’ oggdì numerata 649 che corrisponde sopra questa Piazza fu comprato d’ ordine di Benedetto XIV emanato ai 16 aprile 1748 per scudi 1160, e fatto atterrare fino al punto attuale. La facciata fu fabbricata a spese del venditore marchese Filippo Carlo Ghisilieri, come da rogito Tommaso Lodi del 22 aprile 1748.

In un inventario degli stabili Ghisilieri fatto nel 1660 si descrive questo stabile per casa con bottega ad uso di fabbro di cortelli. E sotto S. Pietro, confinante a levante con Galliera; a mezzodì con la via Gabella; a ponente coi Ghisilieri, e a settentrione collo stradello Pietrafitta. Vedi Pietrafitta N. 649.

Piazza di S. Pietro a sinistra cominciando dalla via Malcontenti e andando verso il Cantone dei Fiori.

San Pietro Metropolitana.

473. Canonica della Cattedrale, in oggi Monte S. Pietro. Comincieremo la storia di questa cattedrale inserendovi un importantissimo documento relativo ai Vescovi, che potrà servire di illustrazione per la loro storia e per rettificare molti errori commessi dagli scrittori che trattarono questo argomento interessante.

1. S. Zama. Si crede sia stato il primo vescovo di Bologna, ma non se ne hanno prove autentiche, ciò che è indubitato si è la non esistenza di altro prima di lui. Se però vogliamo attenerci a quanto ne riferiscono i cataloghi più degni di fede, tale credenza risolverebbesi in verità, citandolo essi Primus Episcopus siccome può verificarsi ancora da quelli di Verona del sesto secolo i quali tutti indistintamente vi concordano. Fatto tanto più rimarchevole perchè a quei dì il cristianesimo cominciava ad essere nel maggior suo sviluppo, S. Pietro mandò in questi paesi S. Apollinare a predicar la fede che i suoi successori emularono, talchè cresciuto in progresso di tempo il numero dei cristiani rendesi probabile che dal governo della chiesa di Ravenna fosse staccata Bologna per formarsi un vescovato a parte, dipendente però da quella pel corso di parecchi anni.

Questo nome Zama sembra Mauritano. Fuvvi un Zama frai capitani dei Mori di Spagna che pei Pirenei passarono in Francia da dove furono cacciati da Carlo Martello. Un Zama fratello di Gildone si fece vedere in Affrica ai tempi di Teodosio, e di Arcadio. La persecuzione dei cristiani di cui fa menzione Sigonio non è certo avesse luogo sotto Zama o Faustiniano, anzi sembra che Sigonio non determini che Faustiniano fosse immediato successore di Zama, ed invece frapponga fra essi qualche intervallo di tempo nel quale accadeva la persecuzione suindicata e che accagionò in Bologna la Sede vacante per qual che tempo.

L’ Ughelli invece mette fra Zama e Faustiniano un vescovo detto AEduus e ciò all’appoggio di un martirologio il quale cita bensì un vescovo AEduus ma non di Bologna. Chi ha promosso il dubbio sulla esistenza di S. Zama vescovo di Bologna è il Baronio che lo mette in campo la presunzione che le città primarie d’ Italia avessero vescovi particolarE

Vi ha opinione che S. Procolo vescovo di Terni fosse successore di S. Zama nel Vescovato di Bologna. S. Zama fu ordinato da S. Dionisio papa, i Bollandisti, Benedetto XIV, e l‘ Arcidiacono Marsili sono concordi nel ritenere S. Procolo vescovo successore di Zama, ma il catalogo dei Vescovi bolognesi pubblicato nel 1755 dai Canonici di S. Salvatore, rilevato dal preclaro codice delle Costituzioni della Metropolitana di Bologna da essi possieduto, scioglie la questione provando che questo S. Procolo non poteva essere vescovo di Bologna. Veggasi Cart. 105.

2. S. Faustiniano. Sul di lui conto nulla più se ne sa al di là di quanto ne tramanda il Sigonio, soltanto aggiungesi in proposito che in un antico sepolcro della Badia trovasi scritto - Secundus Episcopus -. Questo sepolcro è di una data molto remota, e la notizia è basata soltanto su di una tradizione e nulla più.

3. S. Domiziano. Di Questo Vescovo notato nel Catalogo Trombelliano non si hanno notizie certe che sul suo nome.

4. S. Jobiano. L’Ughelli, e l’ Alidosi lo chiamano Giovanni.

5. S. Eusebio. Dopo Sobianus, secondo i nostri storici, dovrebbe ritenersi successore di lui Basilio, del quale più non si fa menzione alcuna nel catalogo Trombelliano. Eusebius potrebbe ritenersi lo stesso Basilius, o per la difficolta di leggere gli antichi caratteri, o per la mala sua formazione dacchè non è molto lungi dal possibile che E chiuso possa prendersi per un B, l’u chiuso per un a, la lettera s ritiensi per entrambi, l’ e per un i ed il b aperto in fondo per un l

Eusebius

Basilius

Nullameno la nostra Chiesa per antichissimo instituto fa ufflcio distinto fra S. Eusebio e S. Basilio sebbene che nella leggenda di S. Stefano ove sono nominati i Vescovi coi sepolti non ricordi S. Basilio. Egli è però vero che nei libri di remotissima data non trovasi citato S. Eusebio, ma ciò perchè S. Ambrogio facendone menzione lo cita soltanto siccome Vescovo di Bologna. Non è però caso insolito che di ‘un solo santo se ne siano fatti due: così S. Alò e S. Eligio. Il Sigonio dice che S. Basilio fabbricasse la chiesa di S. Pietro, ma ciò non è provato da alcun atto autentico.

6. S. Eustasio. Non si ha il di lui nome che dal catalogo Trombelliano. Si congettura che il nome Eustaxius sia lo stesso che Eustachio, perchè anticamente scrivevasi a mo’ di lingua greca mettendo l‘ X invece del ch. In alcuni libri antichi trovasi citato - Societas S. Eustaxii, - ma è probabilissimo che riferissesi a S. Eustachio martire, ma non a questo Vescovo.

7. S. Felice. Nulla di più può aggiungersi sul conto di questo Vescovo, a quello ne disse il Sigonio.

8. S. Petronio. Il più antico documento che esista riferentesi a questo santo, si è la sua vita conservata già nell’ archivio di santo Stefano, ed oggi nella biblioteca dell‘ Università. È falso ch‘esso fosse orientale, dacchè suo padre, che pure chiamavasi Petronio, era prefetto del pretorio occidentale, carica della quale non si sono mai insigniti gli orientali. La moglie di suo padre non era altrimenti sorella di Teodosio, mentre le sorelle son troppo conosciute dagli storici, e neppure si sa ove siasi attinta la notizia che portasi da qualche cronista e scrittore, essere stato mandato da Teodosio al Papa.

Si applica a S. Pier Crisologo, contemporaneo di S. Petronio, una rivelazione di Celestino papa per destinare un Vescovo a Bologna, ma non esiste verun documento comprovante che la scelta cadesse sopra S. Petronio.

Quanto dicesi fatto da S. Petronio non lo abbiamo che tradizionalmente. La suaccennata vita di S. Petronio, non parla punto del diploma conferitogli da Teodosio pel nostro studio, e simile diceria fu al certo emessa solo dopo che la compilazione della vita stessa era già da alcun tempo redatta. La fondazione di S. Stefano per fatto di S. Petronio è probabile. Perciò che si riferisce alle opere scritte da lui è d'uopo consultareGennadio, ma si avverte però che riscontransi ne’ suoi riferti molti fatti dubbi.

Il Fleury parla pure di questo santo. Ciò che è oltre ogni dire singolarissimo, si è che un benefattore di Bologna sì tanto prodigioso per tanti titoli tradizionalmente trasmessici, e dalla sua vita stessa, mancasse di una chiesa a lui dedicata, e se pure esisteva che fosse distrutta e negletta;

e trascurato pel corso di tant’ anni il suo culto, e che neppure la campagna tutta non possedesse un titolare di S. Petronio, non un benefizio eretto ad onore di lui. non un cittadino, o provinciale che a di lui venerazione portasse il nome di Petronio, e che solo sul finire del secolo XIV si pensasse di innalzargli una sontuosa fabbrica per testimoniargli la meritata riconoscenza e devozione. Infine reca meraviglia sì tanta trascuraggine, mentre all’ incontro troviamo moltiplicate le chiese dedicate a S. Pietro, a S. Ambrogio, a S. Sinesio e Teopompo ecc. ecc. Il più antico monumento che ricordi S. Petronio, è il Borgo che si dice di S. Petronio Vecchio e prima Borgo di S. Petronio.

9. S. Marcello. L’ Ughelli fra S. Petronio e S. Marcello mette un Adrianus successore di S. Petronio. Egli si è informato a quanto ne disse l’Alidosi, che attinge tal notizia dal libro dei Memoriali dato dagli Anziani nel quale sta scritto - S. Adriani Militis - ma non avvertendo l’Alidosi alla parola Militis, lo fa Vescovo.

10. S. Partenio. Questi si è lo stesso che noi chiamiamo Paderniano o Paterniano. Nel catalogo antico e nella leggenda di S. Stefano è chiamato Paternio, e il nome di Paterniano è praticato più tardi. L’ Alidosi pone invece il vescovo Giacchino citando il suddetto libro dei Memoriali, ma letto il testo nel libro delle Provvisioni si trova scritto cosi pat'nus che egli ha letto Gioachino il p chiuso per un jo, ma è Paternius detto ancora Paterniano o Paterno. L’ Ughelli che fu ingannato dall‘Alidosi per Adriano, non insistè nel suo errore per Gioacchino. Sigonio applica a Paternio molti fatti perchè avvenuti circa quell’ epoca.

11. D. Giuliano. Nulla di certo raccogliesi sul di lui conto.

SU GOOGLE MAP STORICO

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewe ... 53602&z=18https://www.originebologna.com/----------------------

GLI APOFASIMENIhttps://originidellereligioni.forumfree ... y679057380SEGUE