[i]"...Eodem millesimo (1487 A.D.), d'augusto.

Apparve una matina dui hore inance di una Stella granda,

la quale venìa de verso la montagna.

E andava verso Ravenna;

certo parea una pavagliotta che volasse per l'aria.

lo la vide... come l'altri.

Certo parea come una rota da carro,

e durò circa un buon miserere.

Alcuni dicono che più di meza hora prima

l'avevano veduta a la montagna..."

Leone Cobelli, storico forlivese. XV secolo.[/f]

Roma, notte tra il 4 e il 5 Agosto. IV secolo d.C.: ai pochi abitanti della Città Eterna che si aggirano sul colle Esquilino in una calda giornata estiva appare strano vedere cadere dal cielo, da curiose 'nuvole' - ben diverse certamente dalla compatta coltre nuvolosa tipica delle precipitazioni nevose (invernali, soprattutto!) - moltissimi, quasi impalpabili... 'fiocchi di neve'. Qualcuno fugge impaurito da questa manifestazione dell'ira divina, qualcuno li raccoglie in mano, vedendoli svanire dopo un po', evaporando, sublimando come neve al sole, qualcuno annota l'evento...

Roma, undici secoli più tardi: al maturo pittore Masolino, originario di Panicale in Valdelsa, ove era nato nel 1383, qualcuno narra di quell'evento, qualcuno fa leggere qualche antica cronaca, qualcuno suggerisce e commissiona parte di quel "Trittico della Madonna della Neve" di cui parleremo fra qualche riga...

Roma, pomeriggio del 5 Agosto. Alle soglie del Terzo Millennio: tre 'curiosi', un archeologo interessatosi 'da sempre' agli aspetti più inconsueti di ciò che ci circonda e 'da sempre' convinto che possano essere le moderne tecnologie - elettronica e informatica per prime - a far luce su alcuni 'angoli bui' della storia passata e della Conoscenza in genere, affiancato da due ingegneri, altrettanto attratti dagli eventi 'dannati' di fortiana memoria e dalle potenzialità dell'onnipresente Computer, decidono di intraprendere una sistematica ricerca su strane raffigurazioni, su 'anacronismi' (chiamiamoli così!) presenti in opere pittoriche realizzate in epoche... non sospette.

Continuiamo, appunto, con Masolino da Panicale.Qui la vicenda si riallaccia, infatti, a quanto presentammo nel "Simposio Mondiale sugli Oggetti Volanti Non Identificati e i fenomeni connessi", tenutosi a S. Marino alla fine del Maggio scorso. In quella occasione avemmo la possibilità di illustrare una 'chiave i lettura' diversa, più tecnologica, di alcuni articolari raffigurati in opere del Salimbeni, del Ghirlandaio, di Paolo di Dono, di Masolino a Panicale e in particolare di Carlo Crivelli.

Ma proseguiamo ora il nostro viaggio tra le opere del XV secolo che, come abbiamo visto a S. Marino, suggeriscono una rilettura diversa da quella strettamente legata all'importanza dell'opera 'tout-court' o alla mera valutazione delle tecniche pittoriche: questo viaggio - che si mostra sempre più ricco di eccitanti 'imprevisti' - ci induce a ritenere i grandi pittori del passato non più e non solo come grandi artisti ma anche come cronisti di alcuni eventi 'fortiani' ai quali avevano personalmente assistito o dei quali avevano letto in antiche cronache.

Di Tommaso di Cristoforo Fini, detto Masolino, nato nel 1383, abbiamo le prime notizie certe solo intorno al 1423 quando, ormai in età matura, si iscrive alla Corporazione dei Medici e degli Speziali, di cui facevano parte anche i pittori dato che trattavano 'materie chimiche', ovvero i pigmenti con cui fabbricavano i colori. Fu definito dal Vasari uno dei più bravi 'rinettatori' - cioè pulitori e cesellatori delle formelle in bronzo usate nelle fusioni artistiche - al servizio del Ghiberti. Iniziò a dipingere nel 1402 a Firenze e, sempre a Firenze, ricompare, ormai quarantenne, dopo aver viaggiato a lungo e aver soggiornato, secondo il Vasari, anche a Roma. Dove, forse, ebbe notizia proprio di quel 'miracolo' che sei anni dopo dipinse per il "Trittico della Madonna della Neve", insieme a Tommaso di Ser Giovanni di Monte Cassai, più noto come Masaccio, e a Paolo Schiavo.

[wbf]"Come avrebbe potuto un Masolino da Panicale - si chiede Pinotti nel suo 'Angeli, Dei, Astronavi' (Oscar Mondadori, 1996 ) - descrivere l'avvistamento di UFO e la relativa caduta di 'bambagia silicea' (sì, proprio la 'neve'! N.d.A.) su Roma in un 'epoca in cui tutto ciò che si scostava dal 'conosciuto' era considerato stregoneria o miracolo?". Indubbiamente, il modo migliore, più scevro da 'pericoli'... e roghi era proprio quello adottato da vari artisti dell'epoca (intendiamo il XV secolo e poco oltre), inquadrando il tutto in una dimensione mistica, religiosa.[/f]

Cosa può aver letto o sentito narrare il nostro Masolino riguardo a quell'impossibile nevicata estiva avvenuta in una notte di agosto di molti secoli prima, come ci tramanda Bartolomeo da Trento nel suo "Liber epilogorum in gesta sanctorum" e che indusse Papa Liberio, nella seconda metà del IV secolo a tracciare il perimetro dell'area su cui poi fu edificata S. Maria Maggiore?

Ci ripromettiamo in un lavoro di ben maggiore impegno e di più ampia portata di cercare in manoscritti, in cronache del tempo, più precisi indizi sugli avvenimenti, sugli 'avvistamenti', che dettero spunto agli artisti già citati, e ad altri ancora sui quali stiamo indagando, per produrre opere pittoriche... in odor di UFO: limitiamoci per ora, ad analizzare l'opera di Masolino, sia con l'occhio dello studioso del passato, sia con la 'lente' informatica fornitaci dal computer e dai programmi d'analisi di immagine.

La neve - nel dipinto oggetto del nostro studio visibile presso il Museo di Capodimonte (Napoli) - cade da una 'nuvola' allungata, quasi sigariforme (non ne abbiamo il coraggio, ma se lo avessimo la definiremmo... 'astronave madre) sotto e dietro la quale sono visibili delle 'nuvole' più piccole, ben delineate nei loro contorni come - evidenzia ancora Roberto Pinotti... e noi con lui - la maggior parte dei 'dischi diurni' muniti di cupola (http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/miracolo.htm).

[wbf]

Particolare del dipinto di Masolino da Panicale: sono ben visibili i

"fiocchi di neve" che cadono dalle strane "nuvole".

È estremamente plausibile che Masolino si sia avvalso di antiche

cronache descriventi la caduta di "bambagia silicea" da... OVNI.[/f]

Sarebbe interessante comparare - soprattutto ricorrendo alle citate tecniche d'analisi di immagine - alcune di queste 'nuvole' del Masolino con alcune fotografie di 'dischi diurni', come per esempio quella scattata a Siena nel 1954, mentre altra 'neve', o meglio,

'bambagia silicea' cadeva sulla città. Ci siamo limitati, in questo articolo, ad eseguire un raffronto con una delle ben note foto di un altro 'disco diurno', scattate il

5 giugno 1955 nel cielo di Namur (Belgio).[wbf]

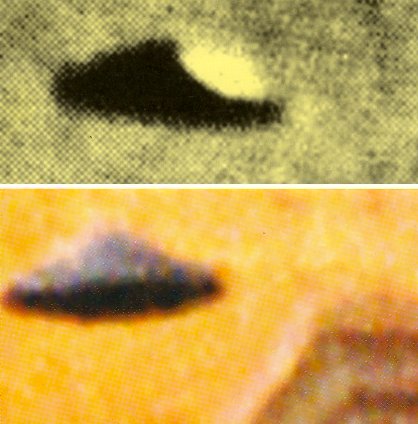

Raffronto tra una delle strane "nuvole" del dipinto di Masolino

(in basso) e una delle foto scattate il 5 giugno 1955 a Namur

(Belgio) da François Gilbert Muyldermans. Si tratterebbe del

classico "disco diurno", illuminato dal Sole sulla cupola: appare

identico a ciò che ha dipinto Masolino oltre cinque secoli prima.[/f]

[wbf]

In alto: uno dei... fiocchi di "neve" caduti abbondantemente

dal cielo. In basso: ingrandimento (10 volte) della stessa sostanza.

Quest'ultima, analizzata chimicamente, ha mostrato di essere costituita

essenzialmente da silicio, calcio, alluminio, ferro, magnesio e boro.